邓伟聪。 记者 缪晓剑 摄

沙溪镇圣狮小学内学生们正在进行舞龙。记者 文波 摄

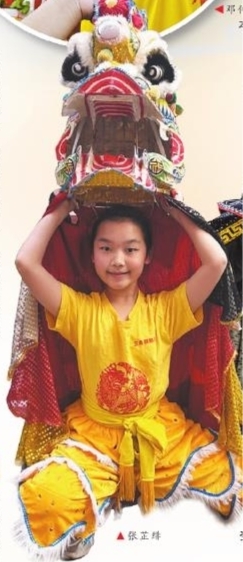

张芷绯

受访者供图

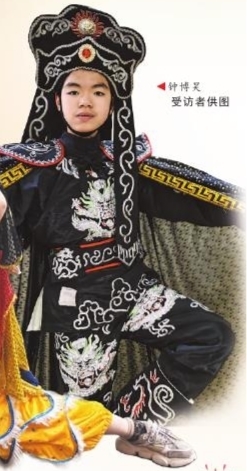

钟博昊

受访者供图

肖钰琪 受访者供图

2024年12月4日,“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,乙巳蛇年春节也因此有了特别的意义,被形象地称为“首个非遗版春节”。

在这个寒假期间,中山的许多学子也在学习、展示非遗中进行非遗的传承。当古老非遗与青春“碰撞”,将出现什么不一样的火花?近日,记者采访了多位在寒假传承非遗的学生代表,来听听他们的故事。

●永安中学高三学生邓伟聪:与“六坊云龙舞”结缘

六坊云龙舞,是一项拥有300多年历史的传统民间舞蹈,发源于古镇镇六坊村,并于2011年被国务院公布为国家级非遗。在今年的慈善万人行活动中,六坊云龙舞也随之登台表演,其中一位年轻的传承者——永安中学高三学生邓伟聪,凭借精湛的技艺和对非遗的热爱,吸引了无数观众目光。

六坊云龙舞以其独特的表演形式和深厚的文化内涵著称。表演时,龙的每一个动作都充满了灵动与力量:时而盘旋上升,时而俯冲而下,时而左右摆动,仿佛在诉说着古老的故事。在锣鼓的伴奏下,云龙舞出“拜四门”“盘龙”“龙穿身”等多种经典动作,每一次舞动都引来观众的阵阵欢呼。

邓伟聪是六坊云龙舞的年轻传承者之一,从小学五年级开始,他便在长辈的引领下接触了六坊云龙舞,并逐渐掌握了“打锣鼓”“舞龙珠”等核心技艺。为了在慈善万人行的舞台上更好地呈现非遗的魅力,邓伟聪在寒假期间保持了密集的培训。今年是他第四次参加慈善万人行,每一次表演都让他更加热爱这项技艺。他告诉记者:“每次登上舞台,看到观众热情的欢呼,我就感到无比自豪。这不仅仅是一场表演,更是对传统文化的传承和弘扬。”

在云龙舞的表演中,“打锣鼓”是一个比较重要的环节。据邓伟聪介绍,不同的动作需要打出不同的鼓点。例如,在“盘龙”时,鼓点要缓慢而轻柔,仿佛在为巨龙的盘旋营造一种宁静的氛围;而在“拜四门”时,鼓点则要密集而有力,随着动作的展开逐渐加快节奏,展现出龙的威严与灵动。他用生动的比喻形容道:“鼓点就像是龙的脉搏,只有精准地把握节奏,才能让龙‘活’起来。”

“舞龙珠”也是云龙舞的精髓所在。邓伟聪说,舞龙的人需要时刻观察场地和观众的反应,灵活地引导龙的走向。在表演中,龙珠时而高高抛起,时而低低盘旋,仿佛在引诱着巨龙追逐。龙珠的每一次舞动,都带动着龙身的摆动,展现出龙的灵动与活力。他回忆道:“在一次表演中,我引导龙珠穿过人群,观众纷纷伸手触摸龙身,那一刻,我深刻感受到了非遗的魅力和人们对传统文化的热爱。”

从最初青涩地学习锣鼓,到熟练掌握舞龙珠的技巧,邓伟聪完成了从乐手到舞者的转变。多年来,他从未间断过训练,而他的努力也得到了回报,如今邓伟聪不仅是一名出色的表演者,还成为当地“六坊云龙舞”的助教,通过言传身教,将这份古老的技艺传授给更多人。

在慈善万人行表演结束后,邓伟聪轻轻地擦去额头的汗水,脸上洋溢起自信的笑容。他铿锵有力地说:“非遗是我们中华民族的瑰宝,我希望能通过自己的努力,让更多人了解六坊云龙舞。等我毕业以后,我还会回来继续传承,把这份古老的文化继续发扬光大。”

●三角小学学生张芷绯:传承非遗,展现麒麟舞魅力

“下蹲!马步!转身……”2月17日,在三角镇三角小学麒麟非遗传承基地,张芷绯正戴着麒麟头,和麒麟队的近30名队友一起练习各种动作,时而跳跃,时而闪避,将麒麟的喜怒哀乐等情绪,通过动作展现得栩栩如生。

三角麒麟舞起源于清代,是省级非遗代表性项目,在三角镇,每逢重大节庆都有舞麒麟的习俗。作为三角麒麟舞的传承基地,三角小学特别成立了青少年麒麟队,通过组织麒麟社团活动、创编并形成校园特色校本课程、邀请非遗代表性传承人进校园教授麒麟舞步等方式,不断培养新的传承者。

张芷绯是该校四年级学生,二年级开始加入麒麟舞社团学习,至今已有两年舞龄。麒麟舞是如何走进她的世界的?“小时候看到村里有麒麟舞表演,就觉得有一种力量吸引着我,那种节奏和酷劲,很有意思,看到学校有社团招生,就主动报名参加了。”张芷绯笑着说,家人也非常支持她学习。

该校德育主任吴丽琼介绍,学校麒麟队由老一辈艺人授课,每逢周一、周二和寒暑假开展教学训练,让学生强身健体之余,进一步加深对传统文化的传承与认同。学校曾获得省级麒麟舞大赛金奖、银奖等,麒麟文化已成为学校的校园精神文化。

每周的周一、周二下午,张芷绯都会与社团的队友在老师的指导下学习,从最基本的动作开始训练。虽然训练过程辛苦,但她从未有过放弃的念头。如今,张芷绯不仅掌握了洪家拳的基本套路,还深刻体会到了团队合作的重要性。

张芷绯说,“学习麒麟舞并不容易。”麒麟舞是音乐、舞蹈、工艺美术、杂技的完美结合,兼具威武与灵秀。特别是舞动麒麟头时,需要巧妙地运用手腕力量转动,融入个人情感,才能让麒麟头自然流转,展现出灵动之美。随着不断地刻苦练习,张芷绯的技艺不断进步,“每当看到观众为我们鼓掌喝彩,所有的辛苦都变得值得了。”她腼腆地说。

元宵佳节当天,张芷绯和队友参与了中山市第38届慈善万人行的巡游表演,共同传承家乡传统文化,感受中华文化的魅力。伴随着独特的鼓点,她舞动威风凛凛的麒麟头,时而摇头摆尾、时而欢腾跳跃,动作矫健,神态灵动。“活动非常震撼,能参加这样大型的活动,我觉得很有意义。”在她看来,传扬家乡非遗,是一件值得骄傲和自豪的事。

“练习两年下来,我的手臂力量得到了增强,人也变得更加自信了。”张芷绯笑着说,她会继续舞好麒麟,将这门技艺发扬光大,让中华传统文化散发出更大的魅力。

●中山市三鑫学校钟博昊:用变脸绝活惊艳家庭聚会

中山市三鑫学校六29班的钟博昊会一门绝活——变脸。在乙巳蛇年首个“非遗版春节”期间,在湖南老家的两场家庭聚会上,他身穿戏服,以一套变幻莫测的变脸表演震撼全场,赢得亲戚朋友的热烈掌声。“我在两个场合进行了表演,一次是在外公家,一次是在爷爷家,他们看到表演后,又欣喜又惊叹!”钟博昊自豪地说。

钟博昊从五年级开始学习变脸艺术,如今已熟练掌握扯脸技巧,能变换出六七张不同的脸谱。他说,选择学习变脸的初衷,一是在视频平台上看到两位主播的精彩非遗表演,让他爱上了非遗;同时觉得变脸表演神秘莫测,神奇且好玩,“非常好奇红脸变白脸刹那间是怎么变没的?”于是,他毫不犹豫地报名参加了学校的国粹变脸传承班,每周充分利用90分钟的培训时间,刻苦训练。

压腿、劈叉、练眼神、练身段、练手位……钟博昊和其他社团学生在川剧变脸演员石才妥老师的指导下,从基本功开始,一点一滴学习变脸的技艺。他坦言,最初以为变脸只是酷炫的动作,但深入学习后才发现,这项非遗技艺的背后蕴含着无数的艰辛,需要表演者头戴厚重的道具,脸上戴着好几层面具反复练习“抹脸”,同时还要让甩头、转身、抖袖等动作流畅自然,一气呵成。

“练习时间长了,不仅手脚酸痛,表演时也很难呼吸,尤其天气炎热时,练习久了甚至可能会虚脱。”钟博昊说,尽管如此,他依然乐在其中。他表示:“变脸不仅提升了我的自信心,更让我感受到了满满的成就感和乐趣。”

近期,钟博昊参加了四次变脸表演,让他印象最深刻的是2024年12月在广州艺术博物院举行的“我为湾区代言”活动,他与同学们的精彩表演让观众赞叹不已。这次活动不仅展示了他们的变脸技艺,还汇聚了大湾区不同学校学生的才艺,让他深刻感受到了文化的多样性。展望未来,他希望能站上更大的舞台,让更多人了解变脸,让中华传统文化的精髓得到更好的传承和弘扬。

“钟博昊的表现很不错,他学得很用心。”三鑫学校艺术中心副主任廖梦枝对钟博昊的表现赞不绝口。她介绍道,学校国粹变脸传承班已开办近两年,团员近30人,由资深川剧变脸演员石才妥亲自授课,让学生亲身感受传统文化魅力,深刻领悟传统文化精髓,推动文化传承创新。

●沙溪镇圣狮小学阮宇恒:努力学习锣鼓技艺 传承省级非遗“沙溪四月八”

2月17日,沙溪镇圣狮小学的操场已传来阵阵鼓声。六年级学生阮宇恒站在手鼓前,双手握着鼓槌,跟随教练的节奏敲击鼓面。鼓点时而急促如雨,时而舒缓如风,一曲终了,他的额头上已沁出细密的汗珠。“这是24节气的鼓谱,我学习打鼓两年多了,会六套鼓谱。”他擦了擦汗,眼神里透着专注。

两年前,阮宇恒在校园非遗体验课上第一次接触“沙溪四月八”这项非物质文化遗产代表性项目中的锣鼓技艺。为了熟练掌握鼓谱,他每天课后一小时训练,周末加练民俗鼓点,他的手掌磨出薄茧,还会主动找到村里的老人学习。

今年春节,阮宇恒和同学一起参加了镇里的正月初一春节巡游,他身着红色T恤,身绑金色腰带,和鼓队走在巡游方阵中。当鼓点响彻老街,围观村民的喝彩声让他心潮澎湃。“全村人都看着我们,那时候我感觉特别自豪。”

对阮宇恒而言,锣鼓不仅是技艺,更是连接血脉的纽带。圣狮小学自2014年成为“沙溪四月八”非物质文化遗产传承基地以来,学校已构建起“课程+非遗”的校本课程体系,每年“沙溪四月八”的盛大巡游中会有200圣狮小学学生参与其中。“我希望有更多人了解和喜爱‘沙溪四月八’这项活动,我也想继续将这项技艺传承下去。”阮宇恒说。

●西区烟洲小学肖钰琪:希望让更多人爱上醉龙舞

在舞步交错间,木龙舞动快速,小队员们化身“小醉翁”,展现出豪迈气势……2月12日元宵节当天上午,在2025年(第38届)中山慈善万人行巡游活动中,西区烟洲小学10多名少儿醉龙队队员们手拿精致的木制小醉龙,以独特的舞步展现醉龙舞这项国家级非遗的魅力。

在这个“圈粉”无数的队伍中,今年读六年级的肖钰琪是“资深学员”,她已经学习醉龙舞近四年。“我从三年级开始学习醉龙舞,能够学习和传承非遗,我的内心充满了自豪感。”肖钰琪说,平时在学校里学习醉龙舞,会努力做好每个动作,练好基本功,尤其是要掌握好“似醉非醉”的表演状态。

据介绍,源于西区街道长洲村的醉龙舞,是国家级非遗。醉龙舞源于宋代,是中山民间特有的舞蹈,该舞蹈融武术南拳、醉拳、杂耍等技艺于一体,表演者“形醉意不醉,步醉心不醉”,所到之处酒香弥漫。

西区烟洲小学是广东省中华优秀传统文化传承学校(醉龙舞)、中山市非物质文化遗产传承基地。从2008年起,该校邀请醉龙舞代表性传承人到校传授醉龙技法,开展醉龙舞传承活动已有10多年时间。从醉龙兴趣小组,到围绕醉龙主题开展醉龙舞蹈、醉龙绘画、醉龙手工、醉龙纸艺、醉龙吟诵等社团活动,再到全校学习醉龙操,开设音乐、美术、体育、语文、综合实践等学科融合的醉龙文化课程,该校致力于将醉龙舞这一极具传承价值的民间艺术,在校园里开出新的花朵。

烟洲小学的醉龙舞及相关课程获得国家、省、市奖项三十多项,受邀参加省、市、镇街展演四十多次。“这几年,每个学期我们都会表演醉龙舞,每一次表演,我都非常认真。”肖钰琪认为,努力表演好动作,就是对非遗的最好传承。

同时,她和团队同学们,也多次为港澳台同胞、外国友人们表演醉龙舞,甚至教他们学习醉龙动作。“通过我们的努力,能让更多人了解我们的非遗,是一件让我感到非常骄傲的事。”她说,自己也很享受每次演出,尤其是表演完台下响起热烈的掌声时,是她最开心、最有成就感的时刻。

学习醉龙舞,也让她更加关注中国的非遗。寒暑假期间,她也会看更多关于中国非遗的纪录片,外出旅游时也会关注当地的文艺文化。

平时,肖钰琪还会带动更多身边的同学了解和学习醉龙舞,她的弟弟也在耳濡目染下,喜欢上了醉龙舞。“弟弟很希望能够进入学校的醉龙舞团队,和我一样成为传承人。”肖钰琪笑着说,希望自己能够一直努力传承醉龙舞,让这个非遗被更多人熟知。

记者 王帆 李鑫 杨健 闫莹莹

◆编辑:龙慧◆二审:陈吉春◆三审:周亚平