核心提示:2月23日,《中共中央国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》向社会公布,2025年中央一号文件聚焦“三农”释放了许多积极信号,瞬间在朋友圈刷屏。特别是“一号文”首次提出“农业新质生产力”,对正在探索科技赋能高效农业的农业从业者、管理者和科技人员予以极大的鼓舞。

记者采访了解到,近年来,我市一直致力于提升农业科技创新的能力水平,一些龙头企业和种养大户早已开始了这方面的探索,他们希望“一号文”的出台能够进一步推动传统生产模式的改变和升级,不断推动农业高质量发展,进一步实现富民增收。

守住粮食安全底线

守住粮食安全底线

科技助力粮食增产增收

“一号文”把“粮食安全和重要农产品的安全稳定供给”摆在了国家安全的首位,并从九个方面做出部署和安排,这给了我市水稻种植户极大的激励。

眼下正是春耕备耕的时节,中山不少农户已经陆续展开春季田间管理。“文件强调了耕地保护和质量提升,这对我们水稻种植户来说非常重要。只有保护好耕地,提高土壤质量,我们才能种出更好的水稻,提高水稻的单产和品质。”中山市鹏兴农业专业合作社理事长陈宜伟说,自23日中央一号文件发布后,他看到微信朋友圈纷纷转发,大家反响热烈。

2023年,大涌镇及邻近镇区的5家专业合作社联合创办了“中山市鹏兴农民专业合作社联合社”(以下称“鹏兴合作联社”)。作为鹏兴合作联社的理事长,陈宜伟对文件提及与粮食生产有关的内容尤其关注。他表示,为了提高了水稻的质量和产量,他们合作联合社配备60多台先进农机设备,如插秧机、旋耕机、收割机和无人机等。以插秧机为例,以前人工插秧15个人8小时才能插完12亩地,现在插秧机两个半小时就能完成,时间效率大幅提升。

目前,与鹏兴合作联社合作的农户们,正利用农闲时节,对农田进行平整或者播种育秧。前几天,他们还新购买了平田机,该机器能够通过卫星定位高效平整土地,从而提高生产效率。对于新一年的粮食生产,陈宜伟也充满信心:“有了这些农机设备,我们对今年的粮食生产更有信心,预计今年湿谷亩产超千斤。”

“去年晚稻单产达标了。”南朗街道冲口村90后种粮大户陈锦坤对记者说。眼下正是备耕时节,陈锦坤和家人像往年一样忙碌,他说,水稻要高产,育苗是关键。为了提高育秧效率和质量,他引进了自动化育秧生产线,稻种经过精准计量后均匀地撒在育秧盘上,覆土浇水完成叠盘,与传统人工育秧相比,自动化设备不仅效率更高,还能确保播种均匀,出苗率显著提升,有机质替代传统土壤,不仅减少了病虫害的发生,还提高了秧苗健壮度。

陈锦坤和家人一直非常重视机械设备和新型农具的使用,近年来,通过自动插秧机、无人机喷洒农药、机械化收割运输、粮食智能烘干等将实现稻谷从育秧到烘干全流程的机械化,“基层农业工作者要以发展高效率、高效益、高效能的新农业为导向,与时俱进发展新质生产力,大力培育良种,运用良机、推广良法,推进农业标准化生产,实现大面积增产。”陈锦坤说。

记者了解到,2024年,中山全年完成粮食播种面积6.8万亩,粮食种植面积、产量、单产连续4年实现“三增”。中山市农业农村局种植业管理科科长周志洪表示,今年一号文件提出要“深入推进粮油作物大面积单产提升行动”,全市将充分利用春耕生产关键时节,及时分解粮油生产任务到村、到田、到户,同时加快推进撂荒耕地复耕复种,稳定粮食播种面积。此外,全市正处于春耕备耕阶段,目前已派出专业服务队至镇街协助农机检修750台,保障全市农业机械化综合利用率稳定在较高水平。

坚定科技兴农之路

坚定科技兴农之路

因地制宜发展新质生产力

“我们正在探索并实践着让养好鱼更简单,推动渔业生产通过机械化、自动化迭代,逐步实现车间养殖生产的‘智能化’。”东边水产养殖专业合作社负责人、广东本道食品有限公司总经理黄锦来一直以来坚信走科技化发展道路是发展现代农业的必然趋势。

近年来,黄锦来一边探索“稻渔联作、生态种养”的绿色养殖模式,一边在“养殖工厂化”环节引入数控化装备、数字化平台等工业先进技术体系,引入的智慧渔业设施包括自动投料机、鱼池吸污机、自动吸鱼机、自动检测水质盒以及养殖信息小程序系统等等其应用效果正逐步显现:生鱼生长更高效、质量领先、成本降低等。

“‘一号文’提出发展农业新质生产力,说明了科技对发展现代农业的重要性,这单靠企业自发的投入和探索成本较高,时间较长,更需要相关部门加大力度扶持农业领域的设备研发和科技创新,让更多科技成果服务农业,惠及农业,帮助农业腾飞插上科技的翅膀。”黄锦来表示。

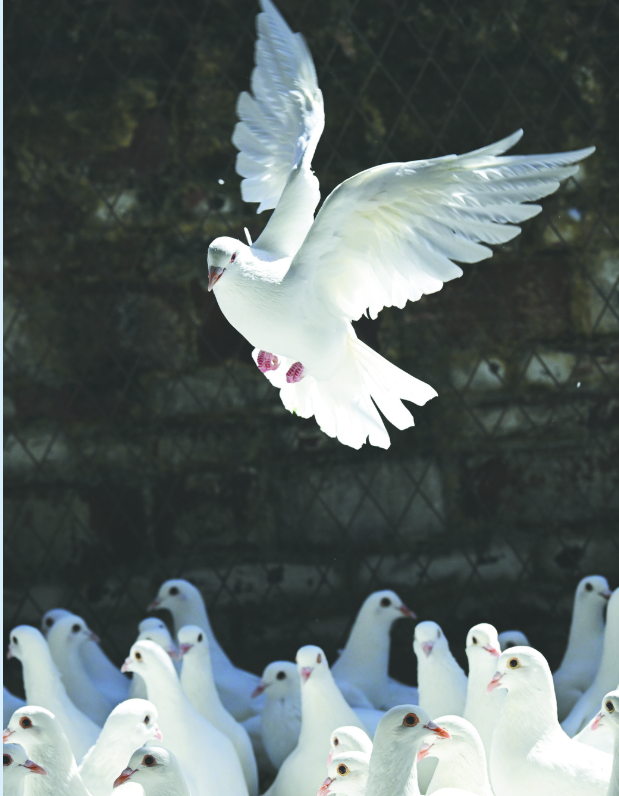

“‘一号文’让我们进一步明确了今后的工作重点、让我们更有信心探索通过技术提升把传统优势养殖业做成富民的大产业。”中山市石岐鸽养殖有限公司副总经理许小飞对记者表示。

深中通道通车后,中山乳鸽火了,市场需求的激增让石岐鸽场迎来了发展机遇。许小飞表示,公司将在肉鸽种业提质增效、传统肉鸽养殖模式转型升级、肉鸽新型产业培育壮大三方面因地制宜发展农业新质生产力。他说,肉鸽品种是肉鸽产业发展的基础,石岐鸽场将以构建现代肉鸽良种化为目标,打造石岐鸽良种繁育体系,开展石岐鸽纯系选育、分子辅助选择和配套生产,育成高产、优质、市场前景广阔的特色肉鸽品种。同时,通过技术创新,进一步强化疫病防治,营养饲喂及标准化流程管理,推动标准化、规模化养殖。另外,通过培育壮大肉鸽新兴业态,推动一二三产融合,把肉鸽产业变成富民增收的大产业。

完善农业科创平台

完善农业科创平台

打通科技进村“最后一公里”

2025年中央一号文件明确提出,要推进农业科技力量协同攻关,以科技创新引领先进生产要素集聚,因地制宜发展农业新质生产力。中山市近年来不断深化科技体制改革,优化政策体系,为农业科技创新提供了有力保障。华南农业大学中山创新中心(以下简称“华农创新中心”)就为中山市农业科技创新注入了新的活力。

据了解,依托华农创新中心,中山创建了两个全国首批科技小院,分别是中山花木科技小院、中山生鱼科技小院。其中花木科技小院与横栏镇联合培育出“抗寒三角梅”,让三角梅在低温天气中也生长开花,助力三角梅“北上发展”。2024年9月,华农创新中心正式建成“华南农业大学研究生联合培养基地”,在深化产学研合作、培养高素质农业科技人才方面,发挥了重要作用。

华农创新中心主任杨慧荣介绍表示:“2025年中央一号文件首次提出发展‘农业新质生产力’,这对我们来说是一个极大的鼓舞,为科技平台未来发展提供了更广阔的空间。”

在中山的科技助农体系中,科技特派员发挥着重要作用。为打通科技入镇进村“最后一公里”,中山已选派农村科技特派员约168名,深入田间地头,为农民提供技术培训、指导和服务,推动农业科技成果的普及和应用。

华南农业大学动物科学学院副教授罗庆斌就是其中一员,2021年起,他组织并主持了中山麻鸭种质资源发掘鉴定工作,与保种单位中山市农业科技推广中心紧密合作,系统进行中山麻鸭保种群的保种技术支持和保种体系建设工作。2023年9月,中山麻鸭通过了国家畜禽遗传资源委员会专家组的现场核验,标志着广东省唯一的地方鸭品种得以恢复。

“2025年中央一号文件强调了科技创新在农业中的重要性,作为一名农村科技特派员,我深感责任重大,将继续发挥专业优势,将更多的科技成果带到农村,帮助农民提高生产效率,增加收入。”罗庆斌说。

统筹 黄启艳

编辑 谭华健 二审 韦多加 三审 岳才瑛