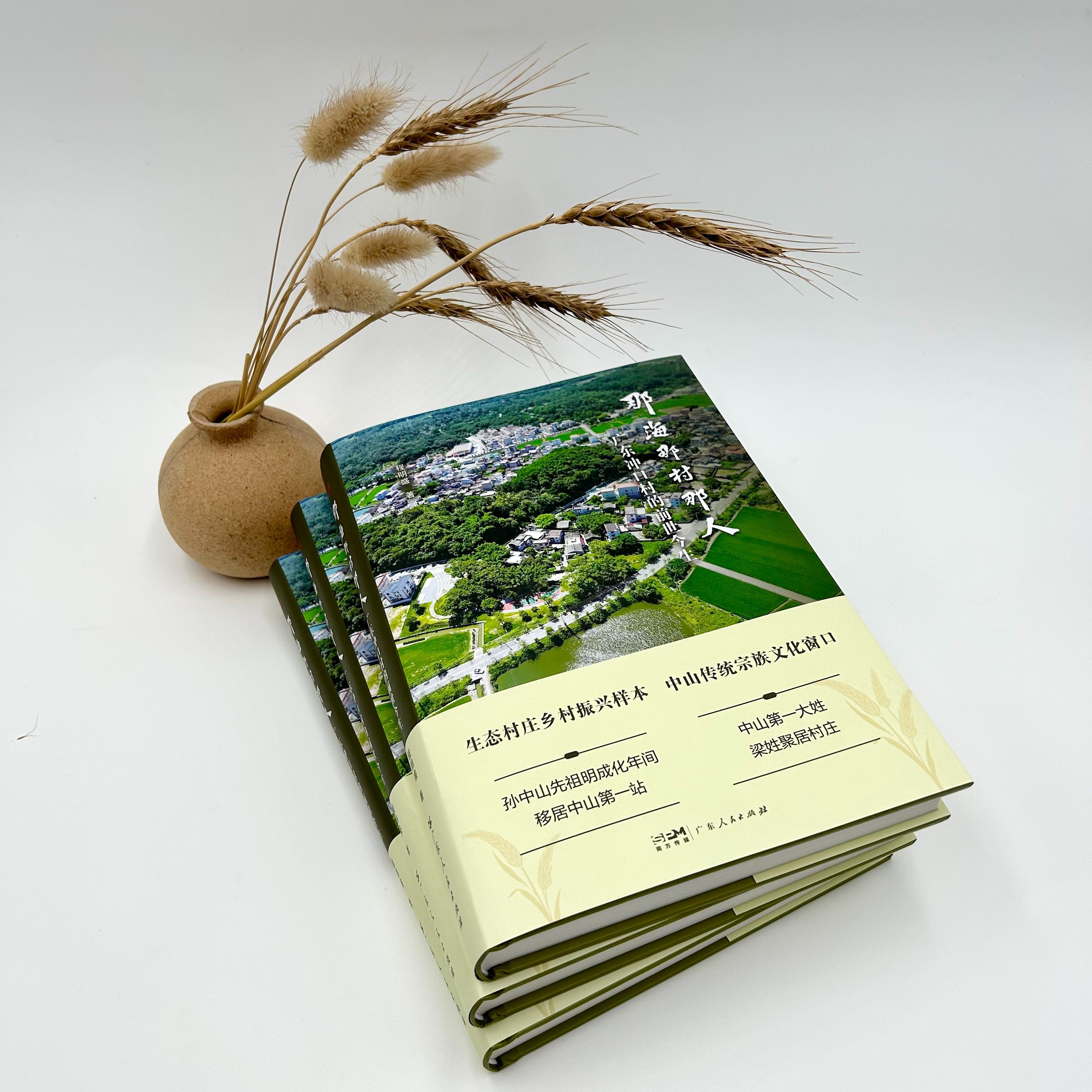

在当代纪实文学领域,程明盛以独特的笔触构建起一座连接历史与现实的桥梁。《那海那村那人:广东冲口村的前世今生》就是一例,它展现出将历史考据与文学想象熔铸一炉的创作功力。程明盛以文字工作者的细致与眼光,在南朗大地上展开一场跨越时空的文学僭越。

在文学创作中,文学僭越始终是推动文本进化的核心动力。它既是对传统范式的挑衅,也是对创作自由的终极叩问。文学僭越的本质不在于打破传统,而是通过僭越突破那些被庙堂话语遮蔽的事实真相,进而在语言的裂隙中重建意义的可能性。

一、历史与现实的朴实书写

我与程明盛同事30年,过去对他的印象是“优秀记者”。但自从他接触了文学创作,这种印象显然落伍了。他在长篇报告文学《那海那村那人》中,将冲口村的故事编织进中国近现代史的宏大叙事,创造出独特的“微观史诗”写作范式。恰如考古工作者清理文化层那般,从斑驳的侨批中打捞时空碎片,在泛黄的族谱页面上复原先民迁徙的轨迹。这种对地方志的深度挖掘,使作品呈现出“一村见百年”的史诗气魄。正如他自己在《自序》中所言:“行走冲口,像走在一条时间的河流里,1座明代古塔,2口明代古井,9个闸门牌坊,24间宗祠,8间古庙,7座凉亭,一个乡亲捐建的大礼堂,藏着人间大爱,留下一个古村落的宗族文化密码,让人看到一个族群的内生动力,他们可以为了村庄的安危慷慨赴死,一如梁静、梁子民……从历史到现实,看一个岭南古村落的六七百年历史,能看到一个族群的自我认同和家国情怀,读懂中华民族生生不息的文化基因。”

作者在处理时间维度时也展现出建筑师的精妙构思。在《那海那村那人》中,华侨商帮的百年沉浮与粤港澳大湾区的时代交响构成复调和声,最后的船民与当代文旅开发的蓝图形成时空对位,这种叙事策略打破了线性时空的桎梏,让历史记忆成为激活当代文化认同的密钥。

当描写“最后的孙家屋”“好一朵郁金香”“一座岛与一座村”“开着房车去看稻”时,程明盛的笔触始终保持着平和的语气与温度。他很少运用无病呻吟的抒情,而是通过“蚝壳墙”“古祠堂”“稻花香”“疍家人”等注满乡愁的物象,让家国情怀自然流淌于字里行间。“很长一段时间里,在中山乡村版图上,我不掩饰对南朗的偏爱,因为这里有中山最多的稻田。闲暇去田间地头走走,看禾苗拔节生长,看稻浪翻滚,看满地金黄,看稻茬列阵,找到了家的感觉。后来知道,许多人和我一样,远离了故土,来到稻田退却的珠三角,心却总在追寻最后的稻田,那是摇曳在记忆深处的乡愁。”这种朴实的笔法在程明盛作品中随处可见,也正是这种“此处无声胜有声”的叙事手法,僭越了浓墨重彩的饱蘸深情的泼墨式的文学大写意。

我认为,朴实叙事是文学中最重要的叙事手法和美学追求,它通过朴实简约的语言、恰到好处的修辞和真实可信的细节,构建起对世界、对社会、对人类本质的深度认知图谱。如施耐庵在《水浒传》中描写火烧草料场一节,就是用朴实叙事手法让故事回归事件和人物本身。首先营造了“大雪飘扑人面,朔风阵阵透骨寒,彤云低锁山河暗,疏林冷落尽凋残”的生存困境,进而,让林冲听到嫁祸人的低语“便逃得性命时,烧了大军草料场,也得个死罪”。草料场的象征与隐喻,是血与火的哲学对抗。在程明盛的“一座岛与一座村”中,同样存在着象征与隐喻,即历史与现实,这种去矫饰化的朴实表达,恰似中国轻描淡写的工笔画,在简约中蕴藏着丰沛的情感张力。

在信息过载的碎片化时代,朴实叙事提供了一种返璞归真的阅读体验,让读者重新触摸到了文字的温度。其实,这种叙事智慧也是东方文学传统,从《诗经》“七月流火,九月授衣”的农耕记录,到莫言“我奶奶”式的书写范式,再到程明盛的“蚝壳墙”漫谈式笔法,无不证明着最高级的艺术表达,往往诞生于对真实的谦卑与注视。

二、文化基因的显微解析

在文化符码的破译上,程明盛展现出文字工作者特有的专业素养。《那海那村那人》对蚝壳墙记述堪称典范:“冲口村多蚝壳墙,散落在村庄里,星星点点。保存最完好的蚝壳墙在位于西堡正街45号的奇峰祖祠,被改造成乡村纪念馆,左右后三面外墙都是蚝壳垒砌。每次从祠堂东侧的巷子走过,祠堂一侧外墙和另一侧一幢民宅外墙上,被岁月风化成暗黑色的蚝壳密密麻麻,凸凹不平,自然形成一排沟壑,蚝壳像卫士一样在墙上列阵,营造出特殊的历史感。我忍不住停下来,等候村里人从巷子走过,像行走在历史里。”

伶仃洋畔最有特色的景观莫过于蚝壳墙,走到哪里都能看到,但在斑斑驳驳的墙体上,你一定能感觉到时空凝结的文化记忆和宗族源流的视觉图谱,这是解构蚝壳墙人文美学的文化符码,是打开文化基因库的显微式叙述密钥。

显微式叙述是通过细致观察,将最具符号意义的微观世界进行文学描摹的创作手法,其作用在于经过时空颗粒的重组和哲学沉思,揭示人类记忆黑洞的物质属性。如程明盛在记述蚝壳墙时说:“这些蚝来自澳大利亚,是当年赴澳大利亚华侨作为压舱石从澳大利亚带回来的,拿来当建材使用。这个说法很具想象空间:当年本地人到澳大利亚谋生,只有船舶往返,去的时候满载人和货物,回来的时候船上空空,需要压舱石,便用海滨废弃的蚝壳当压舱石,回来后将蚝壳当建材用,可谓一举两得。”

记述蚝壳墙,实际上是在阐述南朗人曾经遭遇的那段不堪回首的历史,从这个意义讲,蚝壳这个微观世界所承载的是中华民族的苦难记忆,这对现代人而言,显然是一个记忆黑洞,且这个巨大的黑洞是通过微观光束而照亮的。

见微知著虽然是每一位作家所追求的,但真正做到却不容易。主要难点在于作家所描写的微观世界必须具有视觉性很强的在场感,其次是你所表现的微观世界具有浓郁香醇的宏观文化学意义。很多书写者往往在上述两个方面失之分寸。程明盛的微观书写显然是娴熟的,起码保持了清醒的辩证思维。既书写了蚝壳墙的前生今生,也记述了侨批里的儒孝伦理,在中西文化杂糅中提炼出“香山文化”和而不同的生存智慧。

三、平实语言搭建的美学结构

程明盛的语言风格犹如中山孙文西路的骑楼,既有西方廊柱的挺拔,又有东方花窗的韵味。在描写华侨回乡场景时,大榕树、古祠堂、丰泽湖一涌而出,目的是勾起华侨心中的旧时光。这样的通感修辞,往往将物质遗存与情感记忆熔铸成诗性表达,进而激起华侨浓浓的乡愁。这种平实无华的语言,就像老百姓平实的生活,不知不觉走进了你的内心。语言的力量不在于形式上的美感,而是以真诚和自然的方式表达情感和思想,然后映照出生活的本质。

海德格尔认为,语言是存在的居所(“Language is the house of Being”)。这一观点强调了语言在哲学中的核心地位。语言不仅是人类表达思想的工具,更是存在得以显现和理解的场所。通过语言,人类才能与存在建立联系,并探索存在的意义。程明盛的实验性语言打破了纪实文学的传统边界,开辟出新的审美维度。其语言搭建的文本结构也常呈现出交响乐般的复调特征。《那海那村那人》当中,从“明代进士笔下的冲口祠堂”到“澳大利亚华人回村寻根”两个时空的声音在文本中形成奇妙共鸣。这种结构创新使作品获得超越地域局限的普遍意义。

语言作为一种存在,必有其自身的节奏,是表达中一个非常重要的元素,它往往让语言更生动,更富有感染力。程明盛深得中国传统美学精髓。对历史事件和历史人物的书写往往在关键处戛然而止,如同水墨画的飞白,留给读者无限的想象空间。这种语言节奏反而强化了文本的历史纵深感。

程明盛的创作实践为纪实文学开辟了新可能。他将文化基因的解析转化为可感可知的文学意象,让历史考证焕发了诗性光芒。这种写作不仅是对香山文化的抢救性记录,更为当代中国构建文化自信提供了底层样本。

在这里,我们似乎理解了“以文学守护文明基因”的真谛。

作者简介

郑万里,中山日报社原总编辑,高级记者,中国作家协会会员,中山市作家协会名誉主席。已出版长篇报告文学《中国翠亨》《山河血脉》《中国灯都》《梦回东方》《渔歌水韵》,文学评论集《诺贝尔文学之魅》《纷繁世界的背影》,新闻理论专著《新闻超限战》《新闻认知论》等,另发表《珠三角启示录》《高考出示黄牌》等多篇中短篇报告文学作品。曾获得《中国作家》杂志年度优秀长篇作品奖、广东省“有为杯”优秀报告文学奖、第三届华侨华人文学奖、广东省新闻奖“金梭奖”等三十多个国家和省级奖项。

投稿邮箱:2469239598@qq.com,1600字以内,欢迎短文,可配图,图片必须原创。请注明①文体②真实姓名③银行户名④银行账户全称细到支行⑤账号⑥身份证号码⑦联系电话⑧联系地址。文责自负。转载请注明出处。

编辑 方嘉雯 二审 周振捷 三审 黄廉捷