中山市南朗街道濠涌村有一个特殊的烈士之家,男主人姓陈,女主人姓梁,儿孙却姓严,跟了烈士严庆瑶的姓。追溯这个烈士之家的姓氏源流,却追出四代人69年接力守护大革命时期烈士墓的感人故事。

4月26日,记者跟随陈岳江、梁绮芬夫妻和家人走进位于广州市越秀区中山四路42号的毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆(以下简称“农讲所纪念馆”),参加“‘小文物 大时代’第三季暨毛泽东同志主办农民运动讲习所100周年倒计时一年”活动,打开了这个革命家庭的精神档案。

践诺

践诺

在农讲所纪念馆活动现场,一家人将梁绮芬的父亲梁伟民革命时期使用过的一支犀飞利钢笔捐献出来,这支钢笔是严庆瑶的长子严文楚1936年赠送给梁伟民的,牵出一个家庭两位广州农民运动讲习所(以下简称“农讲所”)学员的故事。

严庆瑶是农讲所第三届学员,梁伟民是农讲所第四届学员,他俩后来成为翁婿。

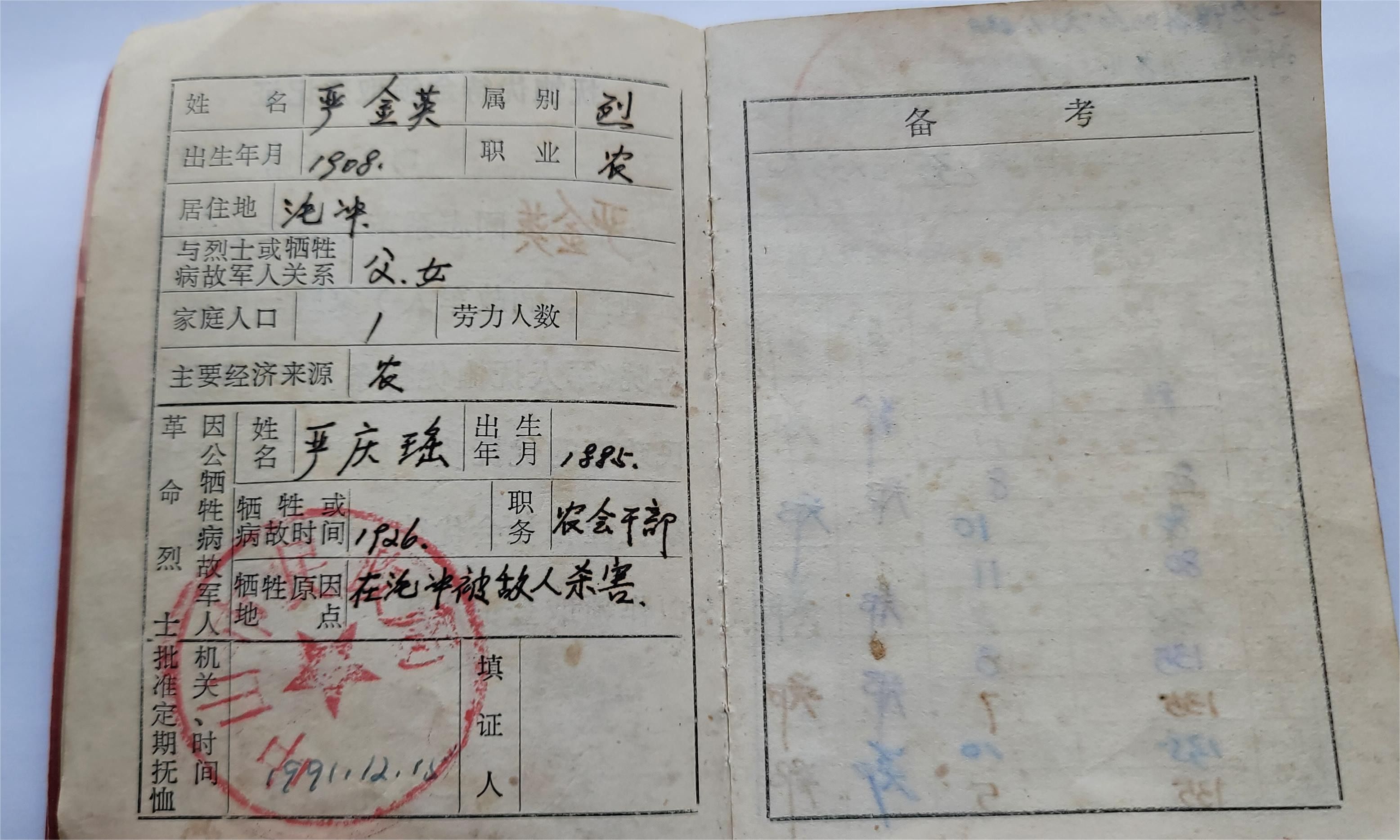

严庆瑶1925年1月进入农讲所学习,学成后返回中山濠涌乡组织农会,担任会长,梁伟民以特派员身份参加濠涌乡农会活动,与严庆瑶及其女儿严金英相识。1926年8月中旬敌人袭击濠涌乡农会,严庆瑶掩护战友撤离时不幸中弹牺牲。梁伟民以特派员身份到濠涌调查严庆瑶牺牲的情况时,又见到严金英,百感交集。

严庆瑶牺牲后,年仅17岁的严金英跟随李华照(又名李华炤,中共中山县委首任书记)继续开展革命工作,用的是李华照帮她改的名“严剑英”。1927年中山卖蔗埔起义失败,为躲避抓捕,严金英流亡香港,与在香港开展地下工作的梁伟民重逢,后来结为夫妻,香港沦陷后回到梁伟民家乡顺德均安镇良村生活。

严庆瑶育有一女三儿,严金英是老大。风雨飘摇的旧时代,严庆瑶的三个儿子命运多舛:大儿子严文楚1929年随舅父往特立尼达和多巴哥谋生,1939年去世,留下一个女儿,后来失联;二儿子严文炳十几岁时在邻村榄边看篮球比赛时遭枪击不治身亡;三儿子严文均七八岁时被严金英接到香港读书,不久离奇失踪。随着严庆瑶留在濠涌的母亲和妻子相继离世,严庆瑶家没有一个人留在家乡。

1954年,地方修建严庆瑶墓并立碑,碑上记载着他的光辉事迹。

烈士墓与顺德的家隔着几十公里,无人守护,梁伟民和严金英夫妻萌生了一个念头,一家人迁居烈士故里,为烈士守墓。1956年,一家人迁到濠涌定居,严金英带着女儿梁绮莲和梁绮芬生活在濠涌,梁伟民在工作地番禺和中山两地往返,后来梁绮莲嫁去韶关。

梁绮芬与邻村榄边茶西人陈岳江自由恋爱,陈岳江说婚前并不知道梁绮芬是严庆瑶的外孙女。到了谈婚论嫁的时候,双方做了一个决定,陈岳江到烈士家乡定居生活,继续为烈士守墓,并让孩子跟烈士姓,延续烈士血脉。陈岳江的几位哥哥相继离世,他成了家里的独子,但家人知道他的决定后,却一致赞成。记者问他有没有想过将子孙改回自己的姓,他笑笑说没必要。

陈岳江、梁绮芬的儿子严伟堂和女儿严伟倩记得,读书时常常因为姓氏与父母不一致引起周围人的疑问。记者问兄妹俩有没有想过改回父亲的姓,他们给了一个否定的答复,说为家人的这个选择感到骄傲。

敬仰

敬仰

2004年,严庆瑶烈士遗骸移至中山革命烈士陵园,和大革命时期濠涌烈士严平昭、阮敬祥、陈立、严容邦、严眉光、严兴昭长眠在一起,原来在濠涌村里的严庆瑶烈士墓继续保留。

于是,每逢清明假期,一家人先到村里的烈士墓祭拜,然后到十多公里外的中山革命烈士陵园祭拜,这是一家人的仪式。

2025年4月5日,天下着细雨,记者跟随一家人来到濠涌村与华照村交界处的深聚环山山腰烈士墓地,道路有些泥泞,儿女守护在梁绮芬身旁,生怕她跌倒。

烈士墓墓碑上方正中是一颗红色五角星,墓前文物安全直接责任人公告公示信息牌记载“一般不可移动文物”,显得庄严肃穆。

墓地杂草树木被清理得干干净净,墓碑被精心擦拭过。严伟堂说:“每年扫墓,一家人都会提前一周把墓地整理干净,大家分工合作,铲草的铲草,拔草的拔草,(给墓碑)描红的描红,中午吃个面包继续干,一家人一起干也需要忙一整天时间,一天劳动下来,整个人腰酸背痛。”今年,七十多岁的陈岳江看孩子们忙,自愿包下了整理任务,前后花了3天时间。

记者问他们,69年坚持为烈士守墓,靠什么支撑,一家人用不同语言说出了一个共同的心声:为了心中的敬仰。

严伟堂说起9岁那年扫墓的经历,八十多岁的外婆牵着他的手一同前往,在烈士墓前,外婆突然吩咐女儿和女婿:“我百年之后,一定不要把我送回顺德,我要埋在我爸旁边,好好守护他。”外婆去世后,家人按照她的遗愿,将她安葬在自己选好的位置——烈士墓的左前方。几年后,家人将梁伟民的骨灰从顺德均安良村迁回,与严金英合葬。

延续烈士血脉的严伟堂和严伟倩已经组建自己的家庭,他们有了一个新的约定:不管多忙,不管将来走到哪里,每年清明节,一定要带上自己的另一半和孩子,回村里扫墓。

严伟堂的孩子差不多三岁了,严伟堂说:“等孩子再大一点,我们会给他讲讲家里的红色故事,就像我小时候家人做的一样。”

梁绮芬指着烈士墓右前方一座墓说,这里葬着一条养了10多年的家犬,是严伟堂当年在中山古镇工作时捡来的。严伟堂说像是冥冥中的一场缘分,那一年在住地遇到这只流浪狗,买了一份牛腩面喂它,流浪狗就不走了,第二天仍守在门口,自己就收养了它。

梁绮芬说起外公严庆瑶也有一条爱犬,听老一辈讲,外公牺牲后,爱犬失魂落魄,终日守在书房里不肯出来。因为这段往事,家人面对家犬,经常想起牺牲的亲人,也把家犬当家人了。

抉择

抉择

跟侨乡中山的许多家庭一样,这个烈士之家也有不少海外亲戚,可以帮助他们出外发展。

改革开放之初,定居海外的堂叔公严仪年事已高,曾邀请梁绮芬移居海外继承家产。那时梁绮芬还未婚,“当时我咨询了移民政策,得知要放弃党员身份才能办理移民手续,加上母亲已60多岁了,外公的墓地需要人一起打理,我考虑再三,决定留下来。”梁绮芬说起这段往事,似乎有些自责,又有些欣慰。1970年入党的她,拥有一枚“光荣在党50年”纪念章。

100多年前,严庆瑶毅然放弃家人在美国经营多年的布匹生意,变卖家产回国参加革命,用生命捍卫信仰。

“我外曾祖父的一生,超前、无私、壮烈。”严伟堂说,“外曾祖父所处的年代,大多数人足不出村,他已五次出国经商,小有积蓄;当时没有多少人识字,他却学习马列主义成为农讲所学员;他用自己的积蓄兴办夜校教农民识字,赠医施药;他为了掩护同志撤退,不惜牺牲生命。”

梁绮芬说,当年外公义无反顾回国参加革命,用鲜血和生命诠释了信仰,这样的人生抉择深深影响了家人,成为一家人守墓至今的精神源泉。

严伟堂说,小时候经常参加学校组织的祭奠革命英烈活动,跟着同学和老师到过外曾祖父墓地,“我一直为生长在这样的家庭而自豪。”

4月26日,在农讲所纪念馆,严伟堂在“家国星火”故事沙龙讲述先辈故事。

为培养农民运动干部,在中国共产党倡议下,从1924年7月到1926年9月,广东革命政权在广州先后举办了六届农民运动讲习所。农讲所共培训了800多名学员。他们奔赴全国各地开办地方农讲所和农训班,点燃了农民运动的星星之火。

1925年1月,严庆瑶作为进步青年被介绍到农讲所学习,成为该所第三期学习班的学员。学习期间,他加入了中国共产党。他当年在农讲所用过的木箱,被农讲所纪念馆收藏。这个木箱见证了他不断学习、宣传革命、追求真理的人生旅程。

在农讲所纪念馆,严伟堂指着严庆瑶用过的箱子,对儿子严子晋说:“这是太爷爷的箱子。”

严庆瑶没有照片留下来,但在家人眼里,他的形象越发清晰可见、可追随。严伟堂说,他和家人会一直坚持守墓。

“像外曾祖父一样怀着家国情怀的人,在时代洪流中不惜抛头颅洒热血,作为后辈的我们,既要铭记他们的英名,更要铭记他们的信仰。”严伟堂说。

【采写/编导】黄凡 廖薇

【图片】记者 明剑 见习记者 张景天

【视频摄制】记者 易承乐

【封面设计】陈思理

编辑 谭华健 二审 朱晖 三审 程明盛