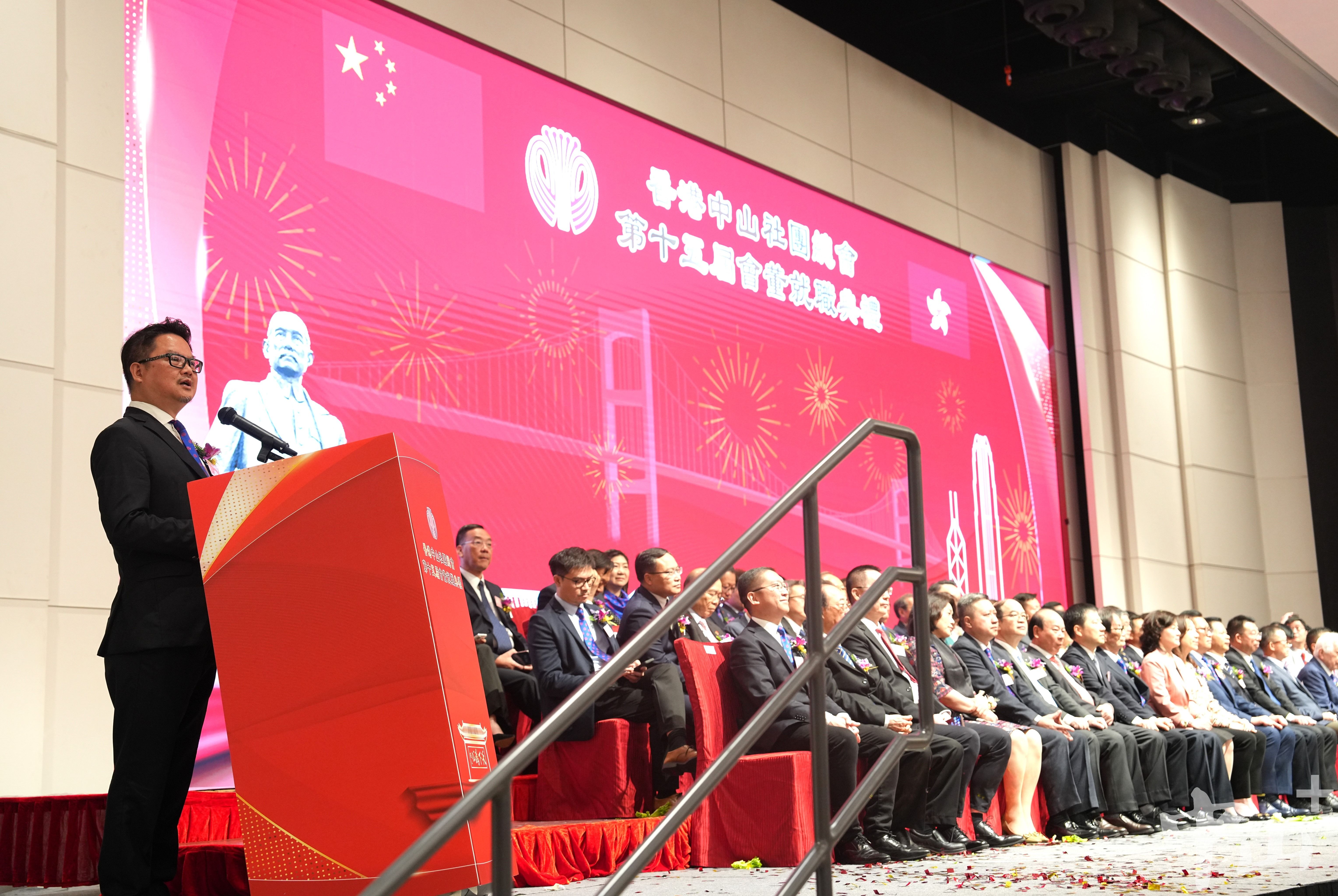

4月26日晚,维多利亚港流光溢彩,香港中山社团总会新一届会董会就职典礼在此举行。新就任的主席吴斯维、首席会长杨凯山、总监简植航,以三代人的桑梓情怀,勾勒出35万在港中山乡亲反哺家乡的动人图景。

视频拍摄:刘万杰 视频编辑:陈晨

从神湾大桥到青年创业:公益与创新的双向赋能

吴斯维的手机里存着1996年神湾大桥竣工的老照片——这座由他牵头捐资修建的桥梁,曾是神湾连接外界的“生命线”。作为张家边与神湾的“双料乡亲”,他个人积极捐资捐款,更发动香港乡亲募资3亿元,用于中山基建、教育与乡村振兴。

如今,他的目光转向青年创业:“深中通道不仅是物理通道,更是人才通道。”在他推动下,香港科技大学与中山职院开设“跨境电商专班”,首批120名学生已赴港实习;“湾区青年创业计划”同步启动,将为香港青年提供跨境孵化资源与导师网络。

“当年修桥铺路是为了‘走出去’,现在搭建创业平台,是让年轻人‘走进来’,让桑梓情在创新中传承。”

从石岐到维港:两代人的产业接力

杨凯山的办公桌上,并排摆放着他在2007年获颁“中山荣誉市民”的证书,与他在2024年签署的深中跨境合作协议。

作为石岐籍港商后代,他继承了家族深耕中山的事业——父子俩累计投资超15亿元,在火炬高新区打造智能家电产业园,引进50余个香港科研团队,带动3000人就业。

“深中通道通车后,中山到香港只需50分钟。”杨凯山指着湾区地图,眼中闪烁着机遇的光芒。他见证了中山灯饰、家电、生物医药等产业从“中山制造”向“中山智造”的蜕变,更推动香港理工大学与中山共建“湾区智慧医疗研究院”,计划3年孵化10家科创企业。“香港的国际视野与中山的产业链优势,正是大湾区‘双向奔赴’的最佳注脚”。

从南朗到湾区:银发顾问的传承课

70多岁的简植航,正在会场另一侧,向身边的香港青年讲述南朗的历史。这位南朗籍总监虽已退休,却每周往返深中通道,带领青年考察崖口村的乡村振兴项目,促成“智能养老手环”等23个科创项目落地。

“我带他们看孙中山故居,也看翠亨新区的5G工厂。”简植航的笔记本上,记满了青年创业者的需求,“有人需要中山的制造产能,有人想对接香港的融资渠道。”他发起的“湾区青年创客营”已孵化出获千万投资的项目,更让年轻一代在咸水歌、非遗灯笼等文化体验中找到根的认同。“乡情不能只靠老一辈维系,要让年轻人在合作中看见未来”。

画出同心圆:35万乡亲的时代答卷

在香港,像吴斯维、杨凯山、简植航这样的中山乡亲有35万。数据印证着他们的贡献:2800多家港资企业扎根中山,香港同胞在中山安居置业超过8万套,香港理工大学技术创新研究院推动生物医药产业突破,中山港资企业年产值超千亿元。

随着深中通道全面贯通、中山新客运口岸启用,两地正构建“香港科创+中山制造”“香港青年+中山创业”“香港人才+中山生活”的深度合作模式。杨凯山代表新一届会董会表态:“我们将搭建40多个同乡社团联动的平台,推动香港资本、人才、技术与中山的空间、产业、政策精准对接,在大湾区画出最大‘同心圆’。”

典礼尾声,维多利亚港的灯光在海面上勾勒出深中通道的轮廓。从修桥铺路到科创协同,从个体反哺到社团联动,这场跨越维港的乡情接力,正化作粤港澳大湾区建设的生动注脚——正如吴斯维所言:“中山是根,香港是窗,我们要让根脉更壮,让窗口更亮,让世界看见中国的湾区故事。”

编辑 张英 二审 周振捷 三审 林志强