在网络购物成为主流的今天,大环境衍生出各种侵犯消费者权益的问题。在商品销售的环节更好地保护消费者权益,与消费者消费意愿和经济数据息息相关。今日上午10时,国新办举行国务院政策例行吹风会,邀请相关部门负责人介绍近日发布的《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》(以下简称《条例》)有关情况、回应热点话题。

直播带货必须说清楚“谁在带货”“带谁的货”

“直播带货‘台前幕后’主体多,‘人货场’链条长,消费者举证难,虚假营销、货不对板、退货困难等问题比较突出。”市场监管总局执法稽查局局长况旭表示,近五年来直播电商市场规模增长10.5倍,同时,投诉举报的增幅高达47.1倍。《条例》对网络消费的五方面规定适用于直播带货,还进行多方面规范,监管网络直播营销活动和直播平台经营行为。

直播带货必须说清楚“谁在带货”“带谁的货”,这也是营销的前提和底线。商家通过网络、电视、电话、邮购等方式提供商品服务的,应在其首页、视频画面、语音、商品目录等处以显著方式标明或说明其真实名称和标记;由其他经营者实际提供商品服务的,应当向消费者提供该经营者的名称、经营地址、联系方式等信息。

“三无产品”往往是经营者名称、地址、联系方式都没有。平台应当严格落实直播营销人员身份核验和日常管理责任,在发生消费争议时积极协助消费者维权。

若直播间运营者、直播营销人员发布的直播内容属于商业广告的,应当依照广告法有关规定履行广告发布者、广告经营者或者广告代言人的义务。《条例》通过将规范性文件《网络直播营销管理办法》中的相关内容上升为法定义务,明确了平台、直播间和主播“人人有责”。

将大力开展守护消费专项执法行动 瞄准霸王条款

“近年来,演出订票、在线旅游、在线文娱、网购快递、医疗美容等新业态成为霸王条款的重灾区。”关于霸王条款问题,况旭介绍道,《条例》对经营者利用格式条款不合理地免除或者减轻其责任等行为有相应的责任规定。

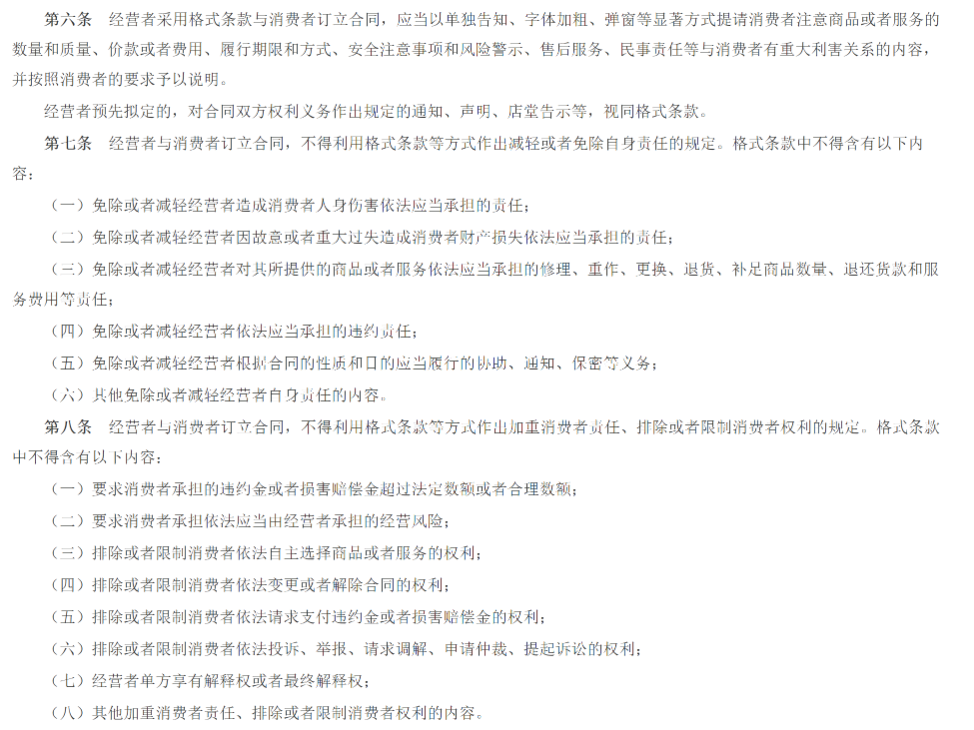

根据市场监管总局去年颁布的《合同行政监督管理办法》,经营者采用格式条款与消费者订立合同的,应当以单独告知、字体加粗、弹窗等显著方式提醒消费者注意与其有重大利害关系的内容,并按照消费者的要求予以说明。格式条款不得包含的内容,《合同行政监督管理办法》也作了详细的列举。

《合同行政监督管理办法》中列举了格式条款不得包含的内容 截图来源:中国政府网

有的以行业惯例为名肆意拒绝退订或者收取高额的违约金;有的限定消费争议只能仲裁解决,增加了消费者的维权成本;有的限定消费争议只能由经营者住所地法院管辖,提高了消费者维权门槛。“会员办卡容易退卡难”“套餐升级容易降级难”“账号注册容易注销难”等老大难问题也待及时纠正。

况旭表示,下一步,市场监管总局将大力开展民生领域“铁拳”行动、守护消费专项执法行动,瞄准霸王条款,纠正一批、查处一批、曝光一批,切实改善消费体验。另外,全国合同示范文本,已收录各类合同示范文本565种,鼓励经营者、平台管理方查询使用。

◆编辑:龙慧◆二审:陈吉春◆三审:周亚平