3月25日,“十四五”重大科技基础设施——人类细胞谱系大科学研究设施(以下简称“细胞谱系设施”)在广州正式启动建设,装置建成后,有望将人体每一个细胞的全生命周期动态演化过程进行数字化刻画,探索生命奥秘,打造研究人类发育、疾病、衰老的“国之重器”。

细胞谱系设施由中国科学院广州生物医药与健康研究院牵头建设,位于广州国际生物岛,规划建设周期4.5年,总建筑面积超5万平方米,是粤港澳大湾区首个生命科学领域的国家级大科学装置。该设施将绘制人类40万亿细胞的“数字家谱”,推动精准医疗与生物医药产业变革。

广东向“新”攀“高”

为生命编写“细胞家谱”

生物医药产业是全球创新最为活跃的新兴产业之一。在2021年广东省“十四五”发展规划中,广东早已明确将生物医药与健康列入大力发展的十大战略性支柱产业之一。2025年广东省政府工作报告中提出,大力发展集成电路、新能源汽车、人工智能、低空经济、新型显示、新型储能、新材料、生物医药等新兴产业,培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业。可见,生物医药产业的战略地位日益突出。

据广东省发展改革委出台的《广东省现代化产业体系发展报告(2023—2024)》披露,2024年广东生物医药与健康产业集群实现营业收入约4486.63亿元,医药制造业营业收入1962.52亿元。细胞谱系设施的落地将加速广州以生物岛为核心的“一核两极多园”生物医药产业布局成形,联动广州6800多家相关企业,加快打造3000亿级产业集群。

目前,细胞谱系设施已被纳入粤港澳大湾区综合性科学中心建设体系,未来将植根广州国际生物岛,赋能大湾区,链动全世界。随着细胞谱系设施的建设和使用,将吸引全球顶尖科研人才和团队汇聚广州,开展科学研究与学术交流,共同推动人类细胞谱系研究领域发展,将细胞谱系设施打造为世界级细胞科学中心。

广东具有将生物医药产业做大做强的坚实基础,目前已拥有广州国际生物岛、深圳坪山国家生物产业基地等一批具备较强竞争力的产业集聚地。

数据显示:

·广东医疗器械产业规模连续多年稳居全国第一;

·广东药品生产许可证、中药生产企业、医疗器械生产企业数量均排名全国第一;

·基因测序仪(全国占比超四成)、呼吸机(全国占比超五成)等产品产量位居全国第一;

……

多个“第一”背后,是广东作为生物医药大省的底气,更是迈向更高目标的起点。

为推动生物医药产业进一步发展,2024年10月,广东发布了《关于进一步推动广东生物医药产业高质量发展的行动方案》,提出力争到2027年,广东省生物医药与健康产业集群规模超万亿元,规上医药工业规模超5000亿元的目标。

锚定“生物医药与健康产业集群规模超万亿元”的目标,广东向“新”攀“高”,出台了《广东省加快建设生物制造产业创新高地行动方案》等支持政策,正以国家重大科技基础设施为支点,集聚粤港澳大湾区生物医药产业优势资源,加强创新协同,剑指抢占生物经济未来战略制高点,必将持续推动生物医药产业高质量发展,为推进中国式现代化的广东实践提供有力支撑。

资料拓展:

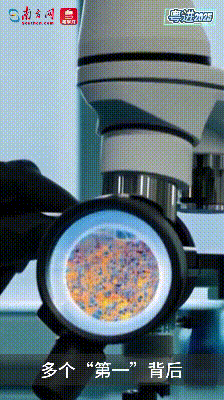

细胞是生命的基本单元,人体由约40万亿细胞组成,这些细胞从一个受精卵开始,历经增殖、分化直至衰老的全生命周期动态演化过程,就是“细胞谱系”。

细胞谱系设施集成样本保活存储、超微成像等前沿技术,可追溯单细胞从诞生到衰亡的演化路径,创建出涵盖发育、疾病、衰老三大维度的数字化细胞谱系,为疾病预测、药物筛选提供高精度导航。

细胞谱系设施将建设绘制细胞谱系的自动化工程产线,包含样本预处理、样品存储、多尺度成像分析、多组学分析、数据处理和验证等工艺流程,标准化采集影像组、空间组、转录组、表观组、蛋白组、代谢组、超微结构组等多种模态数据,建成数字孪生索引的细胞谱系资源库。

依托人工智能技术,细胞谱系设施将构建全球首个“数字生理人”大模型,通过回溯、模拟、预测疾病细胞谱系演化,不仅可以精准定位病变驱动关键靶点,还可以通过数字人体模拟患者细胞对药物的反应,预演不同治疗手段在数字患者体内的治疗效果,将新药研发从临床成功率不足10%提升至精准筛选的“量体裁衣”模式,有望突破药物研发的“死亡之谷”,催生生物医药研究新范式。

据悉,人类细胞谱系大科学研究设施建成后将全方位支撑生命健康领域理论创新和产业发展,服务研究机构、高校、药企和医院,为新型颠覆性医疗技术的诞生奠定基础。

◆编辑:吴玉珍◆二审:陈吉春◆三审:周亚平