越是临近清明,思念的弦就越崩越紧。

孀居60多年、今年已是95岁高龄的曾解,仍会不时梦见丈夫张苞。举手投足间,魂牵梦萦里,她总觉得爱人还在。

1962年10月7日,一股美蒋武装特务偷偷登陆惠东港口(注:今港口滨海旅游度假区)的小星山岛。得知敌情后,时任港口基干民兵连连长的张苞,带领民兵登岛阻击并取得全胜。自己和两名战友却不幸捐躯。

△曾解。

△曾解。

△曾解和爱人张苞当年的合影。

△曾解和爱人张苞当年的合影。

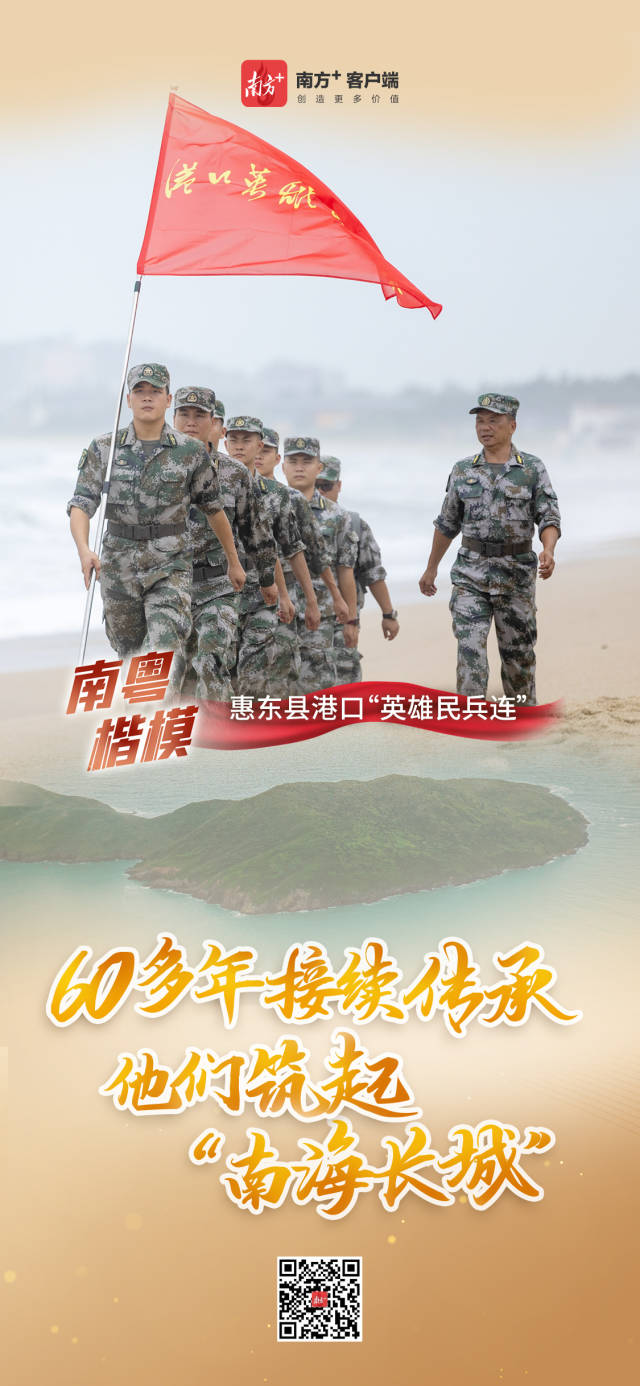

这场以民兵为主对敌作战的海上战斗,让连队有了“英雄民兵连”的称号。时任中共中央中南局第一书记的陶铸也为之题词“南海长城”。

而民兵连这支队伍,几十年来薪火相传,一直守护着这片山海,守护着连队荣誉。近日,经广东省委批准,他们获授“南粤楷模”称号。

血战小星山

前些天,曾解在心里盘算一件大事:给张苞扫墓。

家里人都知道,老人在这件事上很较真。要不是近两年身体吃不消,她肯定要亲自回去港口。

“你爸生前爱吃的菜,记得要带上。他还喜欢喝两口,别忘了敬他几杯。”电话里,曾解一遍遍叮嘱大儿子张卫民。

张苞的突然离世,是老人一辈子的心结。“那天,我们一家在吃早饭”“老张接到公社武装部的电话,说小星山岛海域发现可疑橡皮艇”“他抓个馒头就走了,连句交代的话都没留下”……

△民兵拿起武器到码头集合。

△民兵拿起武器到码头集合。

△民兵押解被活捉的武装特务撤离小星山岛。

△民兵押解被活捉的武装特务撤离小星山岛。

广东省委党史研究室第二研究处处长胡耿介绍,上世纪60年代,由于中苏关系恶化、国内经济困难,蒋介石错误估计形势,认为是窜扰大陆、制造紧张局势的机会,多次派遣武装特务窜犯东南沿海。

1962年10月7日凌晨,其中一股特务共计12人在小星山岛登陆。民兵连得知后,一行22人分乘2条机帆船,直扑小星山岛。

当年的22人,如今健在的仅剩93岁的马好和86岁的郑桃带。

马好如今已是行动不便,但说起小星山战斗,仍然正襟危坐,其间甚至泪目。他回忆,登岛后,他们兵分三路展开搜索。其中,由连长张苞带领的一路,在半山腰处突然遭遇特务,“敌人占据高地,装备上又占优势,向他们疯狂射击”。

激战中,张苞为掩护被围困的战友,主动暴露位置吸引火力,中弹后仍坚持战斗,直至再次胸口中弹牺牲。

△马好。

△马好。

△郑桃带。

△郑桃带。

郑桃带介绍,当年参加小星山战斗的22名民兵,除张苞参加过东江纵队外,其余都没有作战经验,但面对装备先进的敌人也没有退缩。

张苞牺牲后,民兵们化悲愤为力量,粉碎了敌人夺取制高点的企图。此后,他们又会同增援的解放军,展开地毯式搜索,最终以击毙3人、俘虏9人的战绩取得全胜,但副连长徐景松和民兵马德强也相继牺牲了。

听说“小星山打得好激烈”,当天出差在外的曾解心急如焚。第二天一早,她接到通知赶回港口。最终在张苞的工作单位得知消息,“一下子瘫倒在地”。回忆起当时的情景,曾解仍是哽咽。

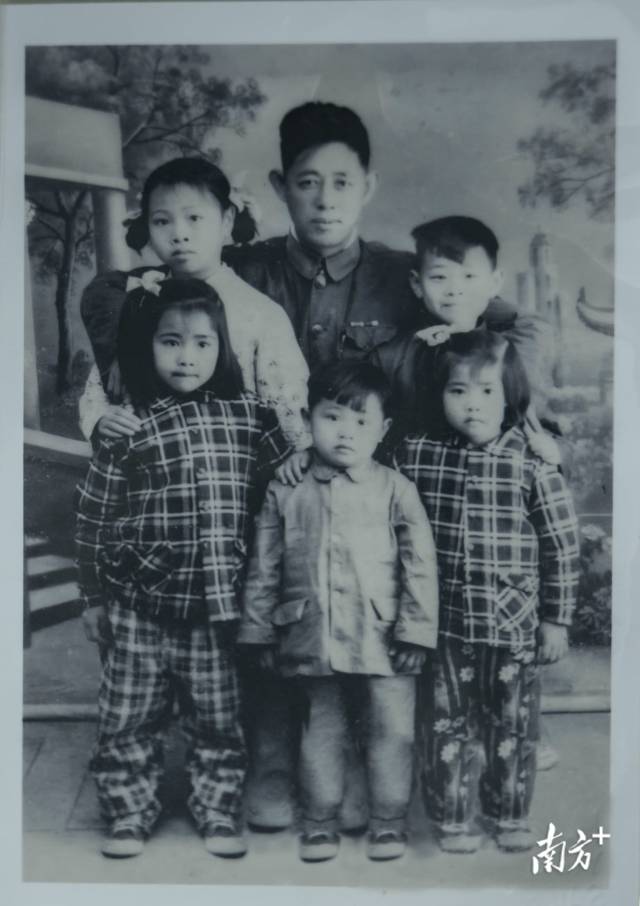

△上世纪50年代末,张苞和孩子们的合影照。

△上世纪50年代末,张苞和孩子们的合影照。

多年来,思念如同寄生在血管里的藤蔓,总在不经意间攀住心脏。曾解说,张苞牺牲后很长一段时间,她总觉得丈夫还在身边,也几乎每晚都会梦见。直到今天,她的床头柜抽屉里,仍然珍藏着几张张苞的泛黄相片。

徐景松牺牲时,妻子邱礼妹尚在哺乳期。他们的女儿、当时刚刚满月的徐桂介绍,“妈妈生前是个很要强的人,送走爸爸后不久,她就报名参加了民兵连,后来还担任了副指导员”。

邱礼妹“替夫扛枪守海防”的事迹,感动了许多人。“无论是站岗放哨,还是打靶训练,妈妈都冲在前面,”徐桂说,“这就是她表达思念的方式吧。我想,也许在民兵连,她会觉得爸爸还跟她站在一起。”

△小星山岛。受访者供图

△小星山岛。受访者供图

发芽的“种子”

清明正日这天,张卫民回到了港口扫墓。

绿荫掩映下的小星山战斗烈士纪念碑前,摆着各种祭品。

不远处的张苞墓和徐景松、马德强墓(注:马德强牺牲后坠海,遗体未能寻回,此为衣冠冢)并列。一簇簇白菊衬得墓碑格外肃穆。它们面朝大海,正对着小星山岛的方向。

张卫民俯下身子,双手微颤,轻拭碑身,仿佛在和父亲隔空对话。“这么多年过去了,爸爸他们没有被忘记”,张卫民看起来有些欣慰。

△港口“英雄民兵连”展览馆内的主题雕塑。

△港口“英雄民兵连”展览馆内的主题雕塑。

以张苞、徐景松、马德强为代表的民兵用生命守护海防,后人也以另一种方式守护着他们的故事、他们的精神。

1963年10月,小星山战斗烈士纪念碑落成。

次年8月,中共中央中南局和广州军区授予港口民兵连“英雄”称号。

12年后,由刘晓庆主演、以小星山战斗为原型的电影《南海长城》风靡全国,更让这支英雄连队的故事街知巷闻。

2024年,授称“英雄民兵连”60周年,港口英雄民兵连工程项目启动建设,全面升级连队基础设施,包括打造港口“英雄民兵连”展览馆、国防文化公园等。

至今,民兵连仍然保持着老传统——新兵报到第一天参观连队荣誉室、第一堂课听老民兵讲连队故事、第一次集体活动去瞻仰小星山战斗烈士纪念碑、学唱的第一首歌就是连歌。

马好之子马鹏辉和比他年纪小很多的现民兵连连长李伟美,还都提到了一个细节:在他们的小学课堂上,老师都有专门一课,讲小星山战斗;而从小到大在街坊邻居的日常交谈中,也总能听到民兵连的故事。

△今年4月17日,惠东县港口“英雄民兵连”获授“南粤楷模”称号。

△今年4月17日,惠东县港口“英雄民兵连”获授“南粤楷模”称号。

就这样,小星山战斗精神滋养了一代又一代港口人,民兵连的种子也在港口一茬一茬地发芽。

“这么多年了,港口人说起来总是很骄傲。加入民兵连,也成了我和不少人共同的选择。”马鹏辉说。

李伟美还引荐了一个“一家三代当民兵”的家庭。

第一代林树楠参加过小星山战斗。当时,作为民兵连第三排排长,他带领一路民兵,在港口沙咀尾海域盘查可疑船只,防范敌特从小星山岛撤逃。

第二代林煜今年已经75岁,曾担任民兵连第十二任指导员。受父亲林树楠影响,1971年退伍后的第四天,他就加入了民兵连。

△女民兵林志芳(右)手持步枪瞄准前方,同为民兵的父亲林煜在一旁指导。

△女民兵林志芳(右)手持步枪瞄准前方,同为民兵的父亲林煜在一旁指导。

第三代林志芳1994年接棒,是民兵连第一个女大学生民兵,曾担任女子民兵班班长11年。“我觉得内心深处还是有民兵情结。”林志芳说。

在港口,像林家这样几代接力的情况并不鲜见。翻开连史,参加过小星山战斗的李灶、张耀南、彭锦才等人离队时,都把子女送进了连队。截至目前,一家四代当民兵的已有2户、三代的有9户、两代的有29户。

大有可为新“战场”

当民兵20多年,李伟美最自豪的就是,2020年到北京领取第六届全国文明单位荣誉称号。《新闻联播》里,身着绿色民兵装的他,在一众人中格外显眼。

一回来,他就成了港口的名人。

当被问及为何获此殊荣,李伟美很有底气:“不仅有小星山战斗创下的以民兵为主对敌作战取得全胜的辉煌战绩,有民兵连几十年来的薪火相传,更有民兵这支强大的群众武装组织站在我们身后。”

△民兵进行防汛演练。受访者供图

△民兵进行防汛演练。受访者供图

虽然没有像港口第一代民兵那样阻击敌人于小星山岛,但李伟美觉得,他们有着自己的“战场”。

2018年9月16日,超强台风“山竹”正面袭粤。

上午11时,李伟美接到三防办通知,民兵连要作为应急力量投入一线。他赶紧打电话一个个“摇人”。不多时,60多人就回到了连部集结。

平常在港口经营摩托车修理店的林志新就是其中之一。他的任务是带领十几名民兵到大澳村转移群众。“那天风真的好大。铁皮房子被吹得像切纸一样。铁皮一块块掀开,在天上乱飞。”行动不便的老人、孩子,民兵们一个个背到安置点,后又挨家挨户排查,确保不漏一人。

李伟美自己则带着大部队40多人,赶到了大园村。这里的海堤出现险情——如果不马上用沙包加固,可能导致海水倒灌。“我们从下午4点一直干到凌晨2点。海水、雨水和着泥沙裹在身上,手被蹭开口子、脚被硌出水泡、肩被磨到淤青,但没有人退缩。”

当然,民兵连的工作也不都这么惊心动魄。

△民兵投身志愿服务。

△民兵投身志愿服务。

“95后”女孩杨静雯每周都会和队友们沿着海岸线捡拾塑料瓶等废弃物。这些年,位于港口的双月湾景区以“出片”闻名,游客纷至沓来。她说:“沙滩值守、义务植树、展览讲解、交通疏导、环境整治……我们大有可为。”

去年7月硕士毕业加入民兵连的曹冰冰则有一个新观察:“连队里掌握特殊技能的人越来越多,比如潜水、网络通信、无人机侦察、无人艇搜救。”

她还看到,机器狗、智能飞翼、方舱指挥车、应急通信车等高新装备也开始在演练中出现,“科技感越来越足”。

今天,港口英雄民兵连拥有民兵102人,分为3个排、9个班。“船工、渔民、导游、医生、老板、公务员……各行各业的都有。”李伟美说。

△女子民兵班开展巡逻执勤。

△女子民兵班开展巡逻执勤。

就像千千万万中国民兵一样,脱下“橄榄绿”,走入茫茫人海,他们是不起眼的一个个;但只要一声令下、聚之为兵,他们就能让你在需要时如沐春风、在困难时看到希望、在危难时绝渡逢舟。

◆编辑:吴玉珍◆二审:陈吉春◆三审:周亚平