日前,《烽火忠魂:华南抗战史研究文集》在广州举行新书首发式,该书汇聚了20余位权威学者的最新研究成果,分专题系统呈现华南抗战史,书中一些篇目深入研究了华侨和港澳同胞在东江的抗日活动,彰显抗战时期广大华侨同心勠力、共赴国难的赤子情怀。

在近期举行的“浩气长歌——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年文艺专题展”等多场展览上,粤籍华侨“文艺战士”以文字、影像、绘画和音乐投身抗战洪流,汇成救亡呐喊“最强音”的往事也深深震撼了公众。

华侨,始终是华南抗战版图中不可忽视的力量。归侨作家陈残云、粤剧艺人关德兴、电影先驱黎民伟、油画名家司徒乔、“人民音乐家”冼星海……他们以文字、影像、绘画和音乐投身抗战洪流,汇成救亡呐喊的“最强音”,至今依然激荡人心。他们那份深沉炽热的家国情怀,值得后人铭记和怀念。

抗战全面爆发后,不少广东作家远赴南洋开展抗日宣传工作。

以笔代枪

书写硝烟中的“南洋叙事”

广东与南洋有着亲近的地缘关系,南洋生活也成为不少广东作家的共同经历。抗战全面爆发后,不少广东作家远赴南洋开展抗日宣传工作。饱含国际主义精神与人道主义关爱的南洋抗战篇章,始终在广东抗战文学作品中占据着重要地位。

梅州籍作家杜埃,是“南洋叙事”极具代表性的作者之一。1941年太平洋战争爆发后,他在菲律宾建立了“华侨抗日游击队”,还组建了“抗日反奸大同盟”,出版地下刊物《华侨导报》。杜埃是《笔部队》副刊的主要供稿人,“以笔代枪”宣传抗战思想。

海外抗战的戎马生涯,为杜埃积累了无比丰富的创作素材。他根据在吕宋平原的战斗经历写出《在吕宋平原》,该书由茅盾作序。杜埃的另一部气势恢宏巨作——《风雨太平洋》,描述爱国华侨和菲律宾人民一道同日本侵略者浴血奋战的故事。

抗战经历改变了不少华侨作家的人生轨迹。一·二八淞沪抗战爆发时,印尼华侨作家黑婴正好身在中国。他深入思考华侨的苦难史,不再局限于捕捉南洋的异域风情,而将自己的遭遇和中华民族的共同命运联结在一起。

1937年,他重返印尼,担任《新中华报》总编辑,他一边编报纸一边创作,推出了短篇小说集《时代的感动》,从不同角度赞美华侨女性献身革命的大无畏精神。“黑婴站在历史的新高度,饱含人道主义立场,用国际主义的视野,描绘反殖民反侵略的胜利愿景。”评论家、中山大学中文系教授陈希说。

拿起笔能写,拿起枪能打。曾在菲律宾马尼拉生活的司马文森,也是一位“能文能武”的归侨作家,七七事变爆发后,他积极投身到抗日救亡宣传工作和组织工农文艺活动,成为党领导的文艺界抗战救亡协会的核心成员之一。后来,他深入粤北战场,根据自己战地生活的所见所闻,写出了《粤北散记》《尚仲衣教授》等报告文学作品。有数据统计,司马文森抗战期间撰写的抗战特写和报告文学达到400万字。

新加坡归国华侨陈残云,凭借文学形式多元蜚声文坛。他几乎使用过所有主流文学体裁:需要诗歌为先锋号角时,他写出了《铁蹄下的歌手》;需要报告文学鼓舞精神时,他写出了《今日马来亚》;抗战胜利后,他还创作《珠江泪》《羊城暗哨》等剧本,轰动一时。

“他们的文学创作往往是和救亡图存的实践活动连在一起的。”陈希指出,凭借体验性和纪实性,“南洋叙事”凝聚了强烈的民族国家意识,将海内外同胞的心紧密联系在一起,为广东抗战文学留下了光辉灿烂的一页。

跨山越海

名伶影人同奔救国前线

在华侨群体中,最脍炙人口的艺术形式非戏剧莫属。无论工厂车间或是田间地头,知识分子、学生、工人或是农民,不同背景的观众都能被剧情打动而心灵共振。抗战戏剧成为跨越阶层与地域的文化纽带。

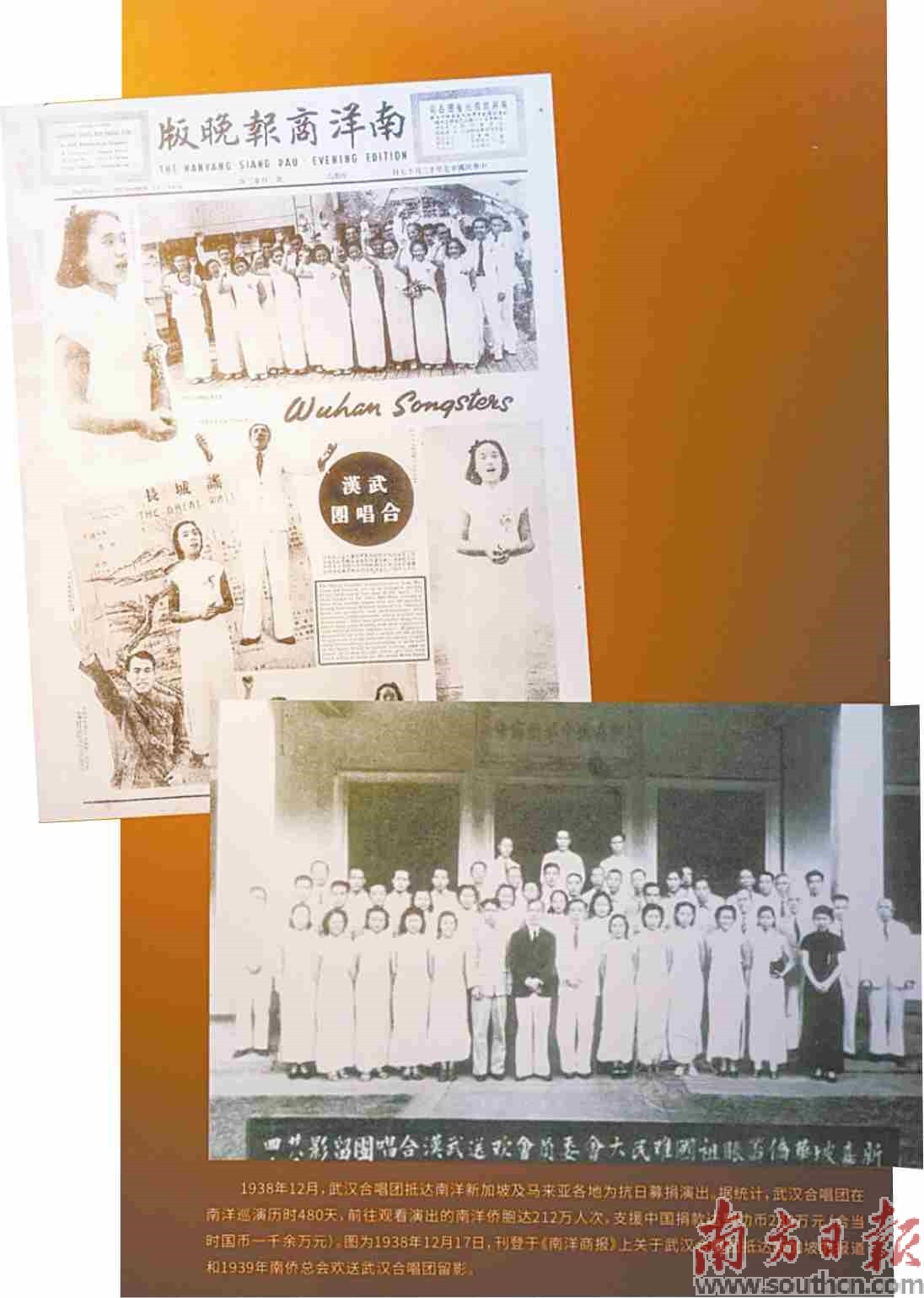

1940年,粤语话剧《回祖国去》在香港演出,观剧侨胞通过“南洋华侨筹赈祖国难民总会”募集了大量物资支援家乡抗战。“广东戏剧在动员侨胞支持抗战方面发挥了独特作用。”广东省社会科学院文化产业研究所助理研究员吴爱萍介绍,许多侨胞通过观剧了解到祖国的抗战形势,积极捐款捐物,甚至回国参军,形成“戏剧—侨胞——抗战”联动效应,用共通的情感体验和民族意识凝聚起社会认同。

“国难当头之际,广东戏剧人表现出‘天下兴亡,匹夫有责’的民族责任感和不屈不挠的气节。”粤剧名家、广东粤剧促进会会长倪惠英说。粤剧名伶关德兴的救亡义演之路,可谓跨越山海,名震中外。

1937年,海外侨胞发起“献机运动”,关德兴率先捐出自己的美国名牌小轿车,并驾车沿街游行宣传。在他的带动下,香港同胞积极响应,最终捐出7架战机支援抗战。次年,关德兴远赴美国为抗战筹集善款。6月17日,一场声势浩大的筹款活动迅速席卷旧金山唐人街。美国《旧金山纪事报》如此记载:“是日前往唐人街的参加者,不下20万人,各处通衢,人山人海,拥挤不堪。”

“多买一碗饭,多救一条命。”这场名为“一碗饭运动”的筹款活动还在全美多座城市产生了联动效应。各地华侨们纷纷效仿关德兴的表演,扮成难民模样,揭露侵华日军罪行。参加者人数超过百万,仅仅一天,“一碗饭运动”就募得约100万美元善款。

“一碗饭运动”在美国兴起后,呼声逐渐传到了哈瓦那、伦敦、香港等地。关德兴还与当地侨领组建了“三藩市救国总会”,一边募集抗战资金,一边通过各种形式的抗日宣传,唤起华侨与美国民众对抗日战争的同情和关注。

“父亲晚年认为人生最有意义的一件事,就是曾经参与了‘一碗饭运动’。他总是念叨:无国就无家。”关德兴的长女关汉英曾如此忆述。

抗日烽火的前线上,同样活跃着粤侨影人的身影。一·二八事变爆发期间,日本华侨出身的电影先驱黎民伟,时任联华影业公司第一分厂厂长。他带领摄影师赶赴战场,全景式拍摄日寇轰炸民房和文化机构的暴行,以及十九路军英勇作战、上海人民支持抗日活动的情景。

黎民伟团队拍摄的纪录片《十九路军抗日战史》,被当年报刊评价为“唤醒民众的爱国教科书”。影片拍摄记录了十九路军高炮击中日军飞机的全过程。“这样细腻、完整的细节刻画,在此前战地纪录片中绝无仅有,无疑展现了摄影团队非凡的勇气。”北京师范大学纪录片中心主任、纪录片制作人张同道说。

1937年,八·一三淞沪会战爆发后,黎民伟再次带领团队冲上火线,拍摄纪录片《淞沪抗战纪实》。上海沦陷后,黎民伟南下香港经营“启明影片公司”。1941年,日军轰炸香港期间,制片厂被炸成一片火海,只能抢救出《勋业千秋》《淞沪抗战纪实》等几部影片拷贝。

“父亲带着全家十几口人逃难。他把电影拷贝用油纸包起来,放在大水缸中,埋藏在地下,让这批影片幸运地保存到了抗战胜利。”黎民伟之子黎锡回忆说。

冼星海谱写了大量抗日救亡歌曲。本版供图:南方日报记者苏韵桦翻拍于广东华侨博物馆(除署名外)

黄河怒吼

奏响全民族抗战“最强音”

80多年前,民族战歌《黄河大合唱》横空出世,以烽火音符唤起民众奋勇抗战的斗志决心。今年适逢曲作者“人民的音乐家”冼星海诞辰120周年。祖籍广东番禺、生于澳门船工家庭的冼星海,同样走过一段侨居海外的生活足迹。

冼星海幼时与母亲、外公相依为命。外公去世后,母亲带着他赴新加坡等地谋生。在新加坡华侨创办的养正学校里,冼星海遇到他的启蒙老师区健夫,并在乐队学习大量音乐知识,从此开启音乐人生的旅程。

随后,冼星海辗转赴北京、上海、巴黎求学。他认为,学习音乐的目的应该是“负起一个重责,救起不振的中国”,并且提出“中国需求的不是贵族式或私人的音乐,中国人所需求的是普遍的音乐”。“对民间疾苦的感知,是冼星海家国意识的底色。”星海音乐学院音乐学系副教授余亚飞认为。

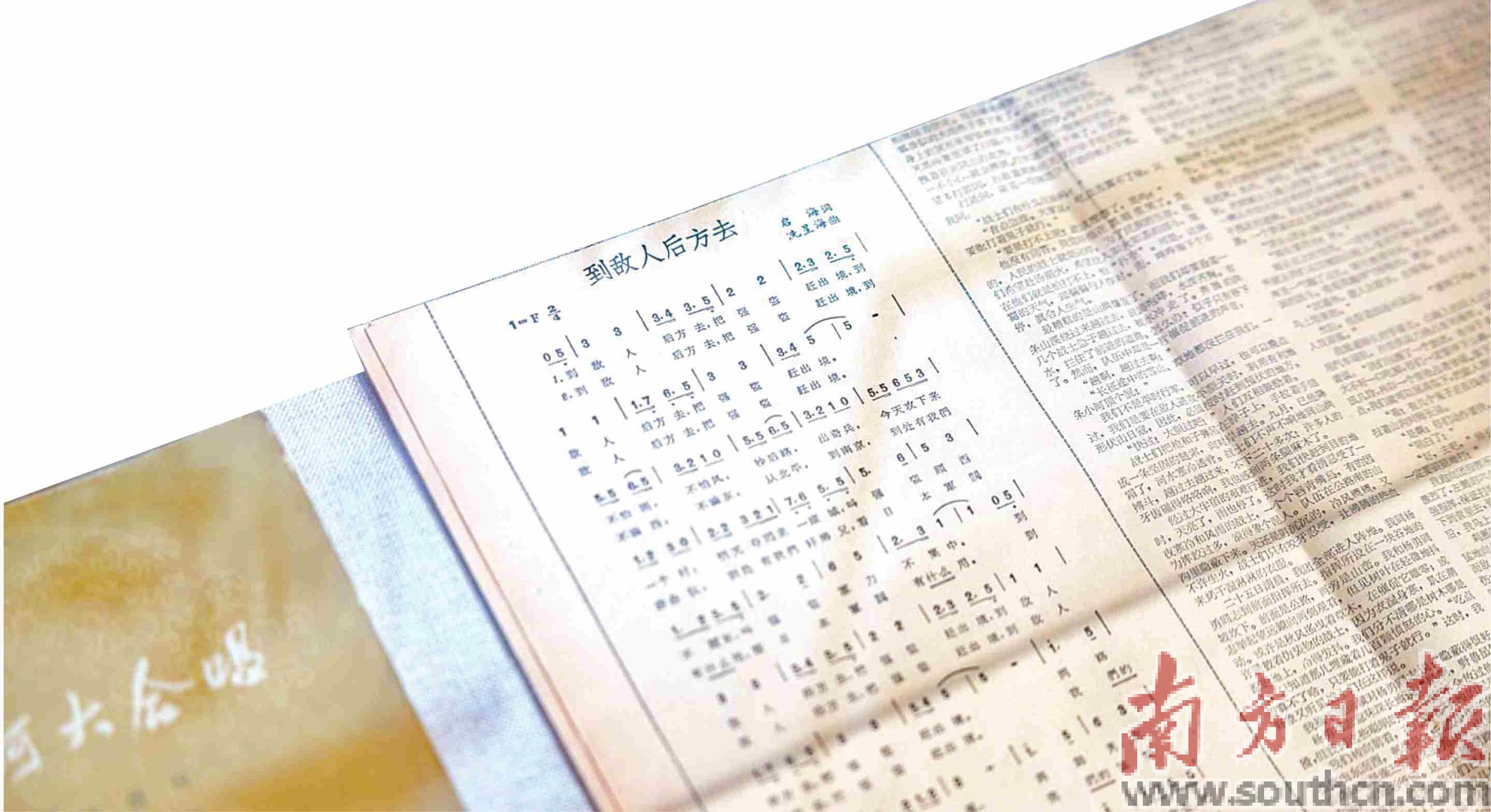

1935年学成归国后,冼星海短时间内谱写了大量抗日救亡歌曲,包括齐唱、重唱、合唱和独唱等各种形式,有些歌曲甚至在5分钟内就一气呵成。

据统计,冼星海现存声乐作品多达250余首(部)。

1939年,在延安西北旅社举行的一场晚会上,冼星海听到老友光未然激情朗诵的长篇诗作《黄河吟》,立刻自告奋勇表示要为其谱曲。尽管曾多次途经黄河,冼星海自己却没有乘船渡河的经历。为此,动笔之前,他多次要求演剧三队的人员介绍渡河的亲身体验,讲述船夫与惊涛骇浪搏斗等见闻。

经过半个月酝酿准备,他用六天六夜写完了全部乐章,足见其创作热情之高涨、技艺之高超。经过与词作者光未然深入交流,最终决定将这部作品更名为《黄河大合唱》。同年4月13日,《黄河大合唱》在延安陕北公学礼堂完成了首演。

千里之外,冼星海笔下的音符,同样激励着无数海外赤子拳拳爱国之情。1945年抗战胜利,粤籍华侨音乐家马明在曼谷中华中学排演《黄河大合唱》。当“风在吼,马在叫,黄河在咆哮……”的歌声在异国他乡响起,台下侨胞无不泪目。音乐犹如一道穿破铁幕之光,凝聚同胞前行之力。

司徒乔的《放下你的鞭子》。南方日报记者 仇敏业 翻拍

情系家国

侨乡世家共谱“抗战史诗”

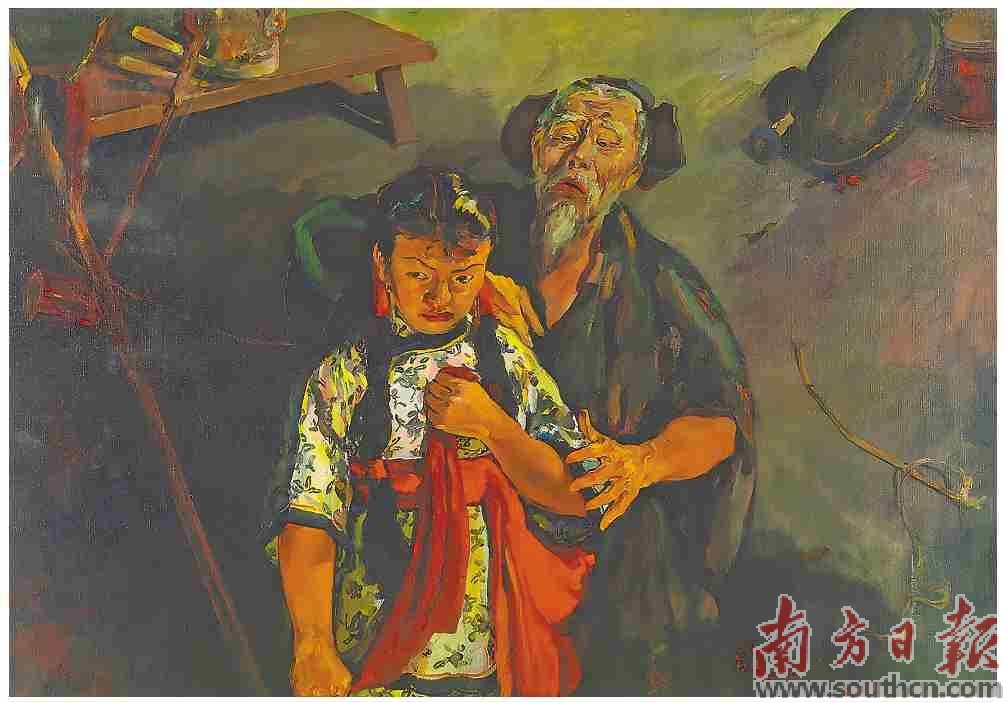

在广东文艺抗战的“图像史诗”里,粤籍华侨同样留下浓墨重彩的一笔。司徒家族是广东开平著名的华侨家族,被誉为“20世纪最优秀的现实主义油画家之一”的司徒乔,就在抗战文艺史上留下不朽的名字。

司徒乔的一生,曾多次辗转海外。在海外的岁月,他饱尝了游子的辛酸,但无时无刻不心系祖国。1938年,司徒乔在妻子冯伊湄的陪同下远赴缅甸教书,开始了在东南亚的四年旅居生活。

两年后,恰逢新中国剧团赴东南亚宣传抗日。司徒乔在新加坡观看了《卢沟桥之战》《放下你的鞭子》等十多部剧目。一幕幕激动人心的话剧,激起了他用画笔战斗的热情。剧团在台上演出,画家在台下速写。经过三个星期日以继夜,司徒乔创作出大幅油画《放下你的鞭子》,融合自己的思乡之情,完成了这幅感情真挚的代表作。

司徒乔虽从油画入手,却立志画出“中国气派”。他尝试把中国画简练有力的线条引入素描和速写之中。《放下你的鞭子》抓住舞台一幕,表现出强有力的愤怒和反抗精神,因而成为中国现实主义油画的典范之作,感染着更多海外华侨支持抗战。

1942年新加坡沦陷,司徒乔抱病归国。在重庆,他创作了大型纪念壁画《国殇图》以纪念抗日阵亡将士。这幅巨制耗时十个月:一对农民游击队父子成为画中主角,身后挺立着无数英勇的战士。

与许多同时代的画家一样,司徒乔选择踏上西行写生之路,到多民族地区深入体验生活。从1943年秋天起,司徒乔奔赴西北考察战时灾情,随后又随专家队伍到新疆采风。他由重庆出发,经西安、兰州、乌鲁木齐,西至伊犁、霍城,南走喀什、于田等地,拖着病体创作了280余幅作品。

这批“新疆猎画”也成为司徒乔艺术成就中的一个亮点。在他的笔下,新疆奔腾的骏马、宁静的草原、云杉插翠的雪峰徐徐展开。司徒乔开创了内陆画家在新疆写生时间最长、作画最多、创作最深入的先河。1945年,他的“新疆写生画展”在重庆举办时更是轰动了整座山城。

这些作品的其中一部分在广州美术学院美术馆日前举办的“战途猎画:抗战中后期李桦、黄新波、司徒乔的风景表达”再度亮相,成为抗战美术研究的新焦点。

策展人杨凡舒介绍,抗战爆发以来,随着东北东南城市的相继沦陷,西部开发和建设成为了抗战的重中之重,“司徒乔尽管离开了战区,但他的写生之旅仍然响应着时代的号召。”广州美术学院艺术与人文学院院长胡斌说。

开平籍电影艺术家司徒慧敏,也曾参与拍摄《风云儿女》等鼓舞人心的抗日救亡题材电影。“司徒乔、司徒慧敏用艺术改造社会的努力,还影响到同为司徒家族成员的摄影家沙飞。”广州美术学院艺术与人文学院教授蔡涛说。全面抗战爆发后,沙飞毅然离乡北上,成为八路军首位专职摄影记者,留下《八路军战斗在古长城》《115师挺进平型关》等大量珍贵照片。

侨乡世家谱写的抗战文艺史诗,正是千千万万侨胞积极投身抗战的缩影。穿越岁月的尘烟,他们的作品犹如一座座不屈不挠的丰碑,成为中华抗战的生动诠释。

◆编辑:吴玉珍◆二审:张耀文◆三审:周亚平