▲萧少玲与大哥萧如振在老宅碉楼楼顶远眺南文村,寻找儿时的记忆。

▲萧少玲与丈夫在回南文村老宅路上,遇到从佛山过来的姐姐萧少华,她开心地跑过去拥抱。

▲看到大哥萧如振拥抱姐姐,萧少玲在一旁激动哭泣。

▲一家人在老宅的百年鱼缸前讲述童年往事。

▲萧少玲在亲戚老照片里找到她与母亲的合影照片,非常高兴。

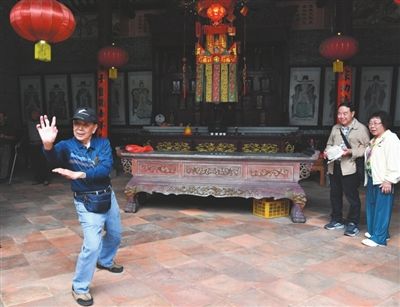

▲萧如振在祠堂里打了一套拳术表达自己的高兴心情。

▲团聚在老宅的88岁萧少华(右一)、83岁萧如振(右二)、78岁萧少玲(右三)、75岁萧如君(左三)、70岁萧如瑞(左二)、72岁萧如斌(大伯父儿子,左一)一起合影纪念。

▲萧少玲抚摸村里古老的蚝壳墙,这是她对家乡深刻的记忆之一。

▲扫墓仪式上,萧如振负责切下金猪的猪头肉,以敬奉先人。

“家姐!”“阿哥!”在故乡与亲人重逢的那一刻,78岁的萧少玲(Rose Hung)哭得像个孩子。兄弟姐妹们紧紧地拥抱在一起。

昔日兄弟姐妹八人,如今在世的有五人,他们皆年逾七旬,其中年纪最大、排行第三的姐姐萧少华88岁,现居中国;排行第四的哥哥萧如振(Jung Sue)83岁,现居新西兰。

“我和如振哥哥分别了七十多年,这次回乡,终于又见面了。”萧少玲排行第六,听闻萧如振今年清明要回乡恳亲,她和两个弟弟——萧如君、萧如瑞,也各自从澳大利亚、加拿大和美国赶来相聚。

4月4日早晨,这个家族终于跨越了时空的隔阂,坐在中山市大涌镇南文村的祖宅里一起吃早餐。但见金吒、芦兜粽、千层糕……摆满了一大桌,都是当地亲戚亲手制作的家乡风味。吃完早餐后,他们一起翻阅家族老照片,时而开怀大笑,时而感伤落泪。哪怕分别了七十多年,血浓于水的亲情始终维系着他们。“阿妈以前常说,兄弟姐妹之间,最紧要和谐团结。”萧如君说。他的身后,祖居客厅内,亲人围坐在一起,乡音此伏彼起,仿佛他们不曾离开过家乡。

萧少玲的祖居由三座建筑相连而成。位于中间的老宅去年经过翻修,又恢复了往昔的气派。不同于前楼充满生活气息的家居空间,它更像是一座富有纪念意义的家史馆。墙上大镜框里的照片定格着家族四代人的笑靥。屋内陈列着各种家族老物件:长辈结婚时立的“字架”,哥哥生前用过的木制工具及自行车,萧家当年用侨汇券购买的老式电器,天井处具有上百年历史的陶瓷金鱼缸。它们就像一把把心灵的钥匙,为家族成员打开尘封往事的宝箱。老宅的最里面,是一座碉楼,是南文村现存不多的碉楼之一。

萧少玲和萧如振带我们一起参观碉楼的内部,随后一家人又去了南文村的文化核心——萧氏大宗祠给祖先敬香,并到他们当年曾经就读的“南文小学”旧址——如今的南文幼儿园怀念青葱岁月。

“感觉我们村的风貌并没有太大的改变。”萧如振睹物思人,童年往事历历在目。七十多年前,9岁的萧如振被过继给大伯萧萃英,1951年随他的家人去了新西兰。那个年代,乡间通讯落后,家乡的亲人给远在南半球的萧如振写信,一直不见回音。后来有了电话,但早期的电话需邮电局转接,几经联系无果。直到1986年萧少玲与爱人一同移民澳大利亚后,才与萧如振逐渐建立起书信和电话联络。萧少玲表示,哥哥萧如振离家时,她年纪尚小,所以对他的印象模糊。因为忙于生计,两人一直无缘在南半球相见。虽然各自都曾回过家乡,但因时间不一致多次错过。今年3月23日,他们共同参与新西兰屋仑中山同乡会恳亲团,总算在家乡实现了团聚。

“我想象中的哥哥,高大威猛。”萧少玲说,因为此前她听父亲萧萃贤念叨,萧如振在新西兰喜欢打篮球、踢足球,是个运动健将。“没想到他这么矮小,腿脚还不太方便。”

年逾八旬的萧如振,有时行走需要拐杖辅助,但这次回南文村,他跟着兄弟姐妹们一起走祠堂、爬碉楼,竟不觉得疲累,还在祠堂前展示了几下功夫。他的伯父萧萃英绰号“大牛英”,曾创办中方国术社,并将武术带至新西兰。作为继子的萧如振也在耳濡目染中继承了几招拳法。

时逢清明节,一家人4月5日还集体去了大涌祥安仙福园扫墓。萧少玲哥哥萧如东的墓碑也在其中。萧少玲和排行第五的这位哥哥感情最深,兄妹二人曾经在家乡度过一段相依为命的日子。想起哥哥当年对她的照顾,如今阴阳两隔,她忍不住又泛起了泪花,喃喃道:“今年我们兄弟姊妹都回来扫墓了,相信你的在天之灵一样开心!”

图/本报记者 明剑 盖刘宝 文/本报记者 廖薇 图编/文波

◆编辑:吴玉珍◆二审:陈吉春◆三审:周亚平