夏末秋初,蚊子依旧“猖狂”,被叮一口可能不仅是瘙痒红肿,更需警惕其背后的健康风险。广东常见的“花蚊子”(白纹伊蚊)正是登革热、寨卡病毒病、基孔肯雅热等多种传染病的传播媒介。10月12日,中国疾控中心特别发布提醒:防蚊措施不可松懈,谨防病媒蚊子叮咬。

三种伊蚊传播的传染病都要引起重视

寨卡病毒病、基孔肯雅热和登革热均为蚊媒传播的病毒性疾病,主要通过伊蚊传播,流行区域重叠(如热带和亚热带地区),临床表现也有相似之处(如发热、皮疹、关节痛等)。

但寨卡病毒病存在一些独特临床特点,如易引发结膜炎,部分病例感染后可能导致吉兰-巴雷综合征;孕期女性感染,可能导致婴儿患先天性小头畸形症。此外,需注意的是,在上述三种疾病同时流行的地区,可能发生不同病毒的同时感染。

登革热是由登革病毒感染导致,是经伊蚊(也叫花斑蚊)叮咬传播的一种急性传染病。登革热在全球分布范围广,东南亚、南美洲等国家和地区全年流行。我国常年有登革热输入病例报告,每年夏秋季在部分南方省份会发生本地传播疫情。

感染登革病毒后,患者典型症状主要表现为突起发热,全身肌肉、骨骼及关节痛,皮疹,出血及白细胞减少等。大多数患者表现为无症状或者轻症,少数发展为重症登革热,表现为严重出血、休克及重要脏器损伤,严重者甚至死亡。老人、孕妇以及患糖尿病、高血压和冠心病等基础疾病患者感染登革病毒后,容易发展为重症患者。

基孔肯雅热是是由基孔肯雅病毒引起的一种急性传染病,早在1952年在非洲被发现,全球已有100多个国家报告过,在热带和亚热带地区广泛流行,主要发生在美洲、非洲、东南亚的部分地区。

基孔肯雅热通过感染病毒的伊蚊(俗称花斑蚊)叮咬传播,症状以发热、关节剧痛和皮疹为主要特征。多数症状较轻,病程1~2周后可自行恢复,但少数患者可能发生慢性关节疼痛等(持续数月甚至数年)。

所有年龄人群均易感,但需要重点关注重症高风险人群,包括围产期感染的新生儿、65周岁及以上老年人以及患有高血压、糖尿病或心脏病等基础疾病的患者。

患上基孔肯雅热主要有发热、皮疹和关节疼痛三大症状。

1.发热:一般会持续1~7天,伴有寒战、头痛、背痛、全身肌肉疼痛、恶心、呕吐等。

2.皮疹:多出现在发病后第2~5天,半数以上病例在躯干、四肢伸侧、手掌和足底出现红色斑丘疹,数天后消退,可伴脱屑。

3.关节疼痛:主要累及手腕和踝趾等远端小关节,也可涉及膝和肩等大关节,腕关节受压引起剧烈疼痛是本病的重要特征,通常1~3周缓解,部分病例关节疼痛可持续数月。

寨卡病毒病是由寨卡病毒引起的一种急性传染病,主要通过伊蚊叮咬传播,也可在怀孕期间通过母亲传染给胎儿,还可通过性接触、输血和血液制品以及器官移植传播。

大多数寨卡病毒患者不会出现症状,约20%有临床症状,通常有发热(多为中低度发热)、皮疹(多为斑丘疹)、结膜炎(非化脓性)、肌痛、关节痛、全身乏力、头痛等,病程持续2至7天缓解。

做好防蚊措施是关键

寨卡病毒病、基孔肯雅热和登革热传播媒介和传播途径一样,都是经伊蚊传播。伊蚊依靠在各类积水容器中产卵繁殖,产生幼虫。没有积水就没有蚊虫孳生,没有蚊虫就没有寨卡病毒病、基孔肯雅热和登革热的传播。

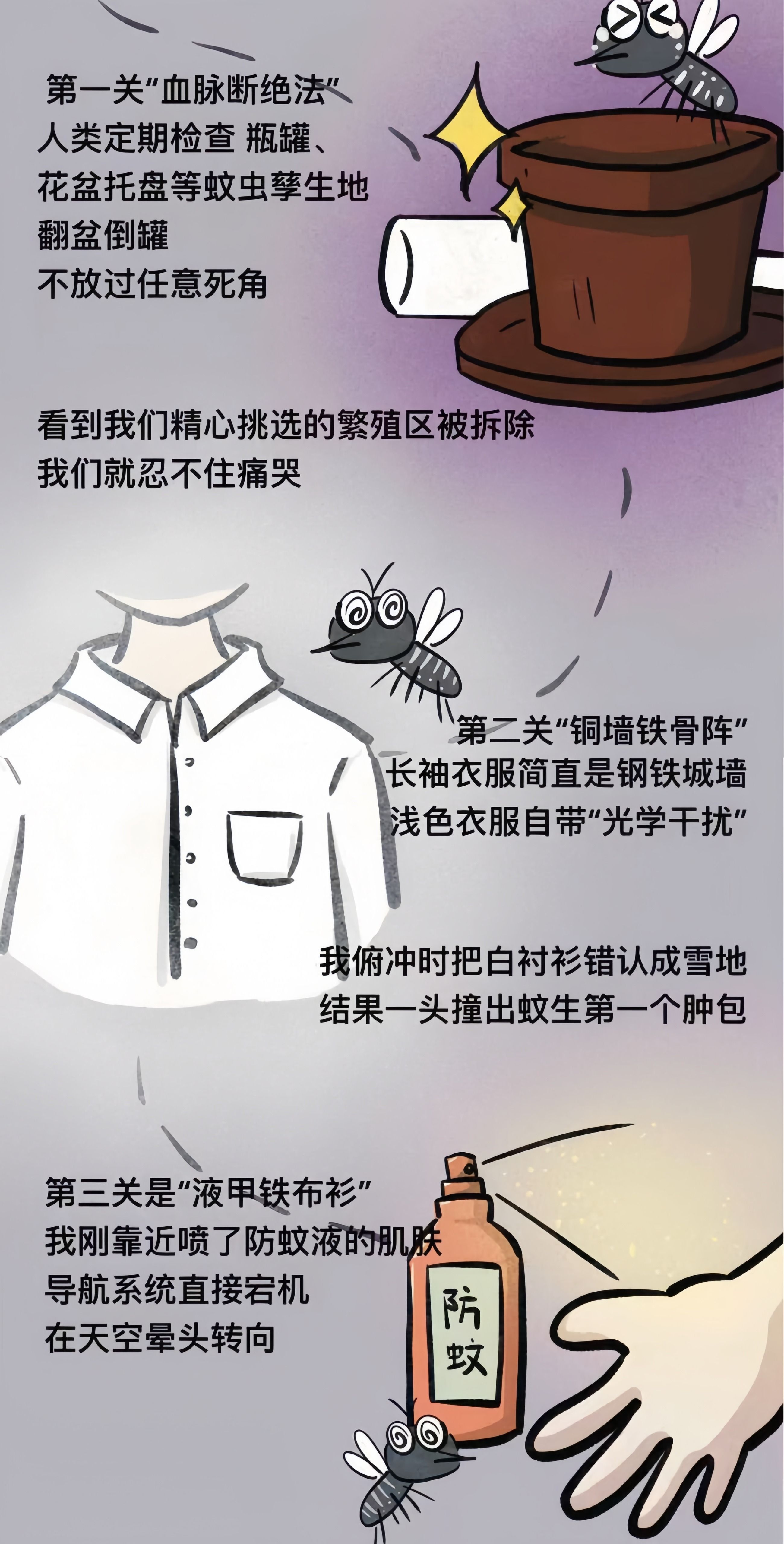

预防的关键是清积水、灭蚊虫、防叮咬(装纱窗、支蚊帐、长衣裤、驱蚊剂)。

一是清积水。重点排查房屋前后、花园、阳台、天台、卫生间、水池、树洞、绿化带等地,及时清理废弃容器、花盆托盘、水养植物的容器、储水桶、轮胎、杂物、塑料垃圾、竹筒等积水。

二是灭蚊虫。居家发现有成蚊时,可使用电蚊拍、灭蚊灯等物理措施灭蚊,科学合理使用市售有合格证号的家用卫生杀虫剂如蚊香、灭蚊片、杀虫气雾剂等化学方式灭蚊。

三是防叮咬。家居门窗争取安装纱门纱窗,防止蚊虫进入室内。睡觉时使用蚊帐,有效隔绝蚊虫。外出时穿长袖衣裤,或裸露皮肤喷涂有效驱蚊剂,减少暴露被叮咬风险。伊蚊活动高峰一般在日出后2小时以内和日落前2小时以内,外出活动时尽量避开蚊虫活动高峰期,尽量减少在户外草丛等蚊子多的地方停留时间。

外出使用驱蚊剂(含避蚊胺、派卡瑞丁等成分),穿长袖衣物;家中安装纱窗、蚊帐。清除家中及外环境中蚊虫孳生地,如花盆底座、花瓶、杂物等处的积水。

做好健康监测,出现症状及时就诊

疾控专家特别提醒,自寨卡病毒病流行地区回国的人员应进行健康监测;尤其是孕妇需密切随访,定期产检时应与医生沟通境外旅居史和健康情况。

如果出现皮疹、发热、结膜炎等症状应及时就医,并主动报告旅居史和蚊虫叮咬情况。

◆编辑:吴玉珍◆二审:郑沛锋◆三审:周亚平