图集|走出中山看中山·“百千万工程”深调研重庆行|“点石成金”引流量 (2)

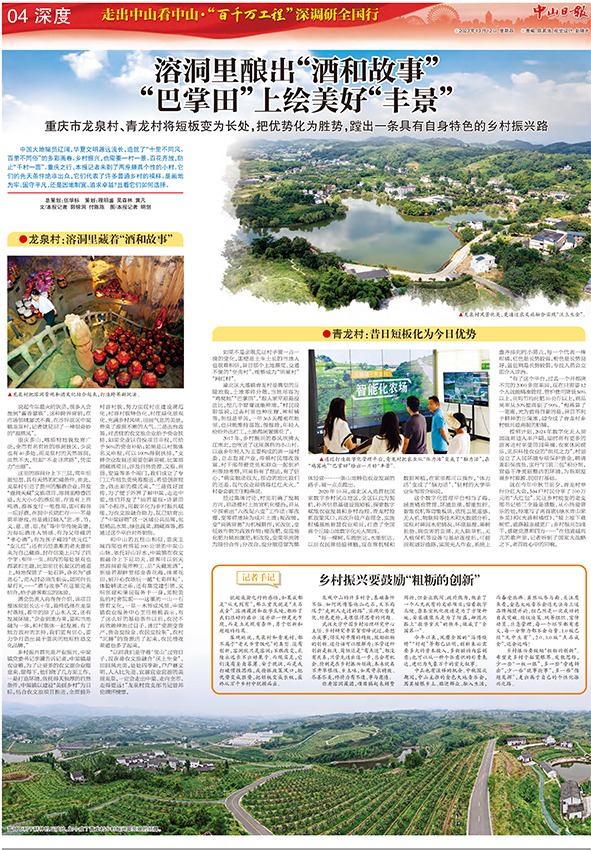

【青龙村篇】:“巴掌田”上绘美好“丰景”

中国大地幅员辽阔,华夏文明源远流长,造就了“十里不同风、百里不同俗”的多彩画卷。乡村振兴,也需要一村一景、百花齐放,防止“千村一面”。重庆之行,本报记者来到了两座颇具个性的小村。它们的先天条件绝非出众,它们代表了许多普通乡村的模样。是画地为牢、固守平凡,还是因地制宜、追求卓越?且看它们如何选择。

昔日短板化为今日优势

如果不是亲眼见证村子里一点一滴的变化,即使是土生土长的当地人也很难相信,昔日那个土地撂荒、交通不便的“空壳村”,能够成为“明星村”“网红村”。

渝北区大盛镇青龙村是典型的丘陵地貌,土地零碎分散,当地形容为“鸡窝地”“巴掌田”。“跟人家平原是没法比,挖几个窟窿就能种地。”村民段彩华说,过去村里也种庄稼、种柑橘等,但很是辛苦,一年365天都泡在地里,也只能维持温饱。慢慢地,年轻人纷纷外出打工,土地都闲置撂荒了。

2017年,乡村振兴的春风吹拂大江南北,也吹进了这座落后的小山村。以返乡年轻人为主要构成的新一届村委,立志发展产业,带领村民增收致富。村干部带着党员和群众一起到泸州等地考察,回来后有了想法,有了信心。“确实触动很大,那边的地比我们的还差,现代农业却搞得红红火火。”村委会副主任梅燕说。

经过集体讨论,村里明确了发展方向,启动整村土地宜机化整治,并从中探索出“六改促六变”工作法:零改整,变零碎地块为成片土地;坡改缓,变“肩挑背磨”为机械耕作;劣改优,变低效作物为高效作物;瘦改肥,变滥施化肥为精准施肥;租改股,变简单流转为股份合作;分改合,变分散经营为集体经营……一条山地特色农业发展的路子,被一点点蹚出。

2020年10月,渝北区入选首批国家数字乡村试点地区,全区以此为契机,补齐信息基础设施短板,探索数字赋能农业发展和乡村治理。青龙村抢抓政策风口,再次升级产业理念,实施柑橘基地智慧农业项目,打造了全国首个丘陵山地数字化无人果园。

“每一棵树,车能到达,水能到达。以前农民靠经验种植,现在靠机械和数据种植,在家里都可以操作,‘体力活’变成了‘脑力活’。”驻村的大学毕业生邹雪介绍说。

这个数字化管理平台相当了得,涵盖精准管理、环境监测、智能监控、智能农机等功能板块,依托卫星遥感、无人机、物联网等技术和大数据分析,实现对果园水肥情况、环境温湿、果树长势、病虫害的监测。无人除草机、无人植保机等设备与基站连接后,可提前规划好线路,实现无人作业。系统上整齐排列的小圆点,每一个代表一株柑橘,红色是长势较强,粉色是长势良好,蓝色则是长势较弱,专技人员会立即介入诊治。

“有了这个平台,过去一个月都浇不完的2000多亩果园,现在只需要12个人就能精准管理。管护费用降低50%以上,亩均节约化肥10公斤以上,商品果率从30%提高到了90%。”梅燕算了一笔账。尤为值得自豪的是,昔日不利于耕种的丘陵地,如今成了青龙村乡村振兴最亮眼的招牌。

按照计划,2024年数字化无人果园就将进入丰产期,届时将有更多的游客进村享受田园采摘、农家休闲娱乐,见识科技农业的“洪荒之力”。村里设立了人居环境专项保护资金,聘请兼职保洁员,实行“门前三包”积分制,营造干净美丽整洁的环境,为后期发展乡村旅游、民宿打基础。

就在今年中秋节前夕,青龙村举行分红大会,504户村民分享了100万元的“大红包”。见证乡村蜕变的老支部书记杨三全最是感慨。从小热爱音乐的他,特地写了两首歌《绿水青山家乡美》和《大盛柑橘红》。“坡上坡下栽树忙,道路越走越宽广;乡村振兴加油干,感谢党恩照四方……”在他清越高亢的歌声里,记者听到了国家大战略之下,老百姓心中的回响。

▲昔日不利于耕种的丘陵地,如今成了青龙村乡村振兴最亮眼的招牌。(摄影:明剑)

▲青龙村干净美丽整洁的环境,为后期发展乡村旅游、民宿打基础。(摄影:明剑)

▲青龙村村委会副主任梅燕接受采访。(摄影:明剑)

▲青龙村村委会副主任梅燕接受采访。(摄影:明剑)

▲青龙村村民段彩华接受采访。(摄影:明剑)

▲见证乡村蜕变的青龙村老支部书记杨三全现场给记者演奏他写的歌曲《绿水青山家乡美》和《大盛柑橘红》。(摄影:明剑)

▲青龙村打造了全国首个丘陵山地数字化无人果园。(摄影:明剑)

▲通过打造数字化管理平台,青龙村把农业从“体力活”变成了“脑力活”,在“鸡窝地”“巴掌田”绘出一片好“丰景”。(摄影:明剑)

编辑 刘永盛 二审 明剑 三审 向才志